前の10件 | -

ガウディ展とテッシー映画

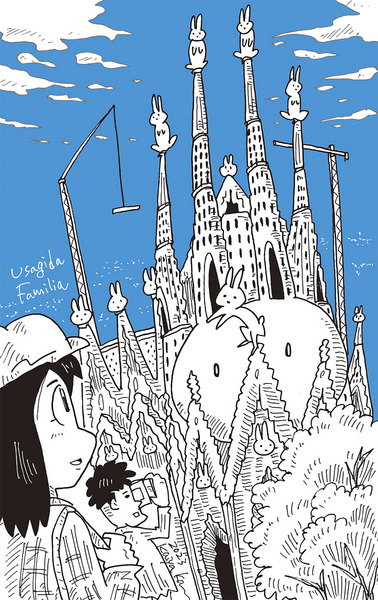

本年8月のお盆前、友人8名が集まって、北の丸公園にある東京国立近代美術館にて「ガウディとサグラダ・ファミリア展」を見てきました。

そもそもこの時期、毎年8月中下旬のどこかで、高校時代のくされ縁友人数名にて、内向的かつ懐古的な集まりを長年続けております。高校2年生の時にですね、文化祭準備やら打ち上げやらで学校近くの公園に集まり、芝生に寝ころび、日が落ちて星を見上げるうちに気分高揚し、ちょうどアニメ映画「銀河鉄道の夜」のイメージで輪になって踊り狂った野郎どもの赤面過去。「よし、これが我々のケンタウル祭だ!」という事になり、その後も「今年のケンタウル祭、どうする?」「とりあえず、中央公園の芝生集合で。」という、どこが祭りなのか意味不明の、お盆の中二病幽霊の同窓会のようなことを重ねて重ねて、はや35、6年。重ねすぎやがな。

さすがに35、6年もやっていると、基本的に「どーでもええ」気分にて、懐かしの芝生に寝ころぶこともなくなっておりますが、同時に「何かしらは、やらなあかん」という使命感だけは残っているものですな。夏が来て、今年もメンバーのユウジから「みなさん日程のご都合をお知らせください…」と連絡が届き、そうだ。ともかく、やるだけはやろう。たとえ意味を失ってしまっても、存在そのものに神が宿るのだ、的な。行く当ても帰る場所もわからんが、とりあえずいっしょにキュウリのウマにまたがってしまえ、的な。意思も目的も薄弱なままの死霊の盆踊り計画をモヤモヤ考えていたところ、「今回はガウディ展を見に行くのはどうか。」とタケシより提案。

えっ、ガウディ展? コロナ開け連休の都心イベント、めちゃめちゃ混んでるよん? それよか近くの公民館の和室でも借りて、エアコン効いたヒロビロした部屋でダラダラくっちゃべるほうが良くね? と思ったのですが、メンバーのタクチャンより「あっ。絶対行きたい! 混んでても行きたい! うぉううぉう」と熱烈な反応があったため、「じゃあ、行くか」ということに。そういえば、あのグニャグニャデロデロしたガウディ建築の世界も、「銀河鉄道の夜」と同じように、我々世代間での精神的アコガレ地の一つと申しましょうか、「日常から離れ、あのような場所に同化したい」という後ろ向き日常逃避願望において、有力な異世界転生先候補地なのですね。

「では、せっかく見に行くからには、各自、事前に下調べしてから行こう。ガウディについて、もしくはバルセロナ、カタルーニャについて、もしくはスペイン全体、スペイン文化圏についてなどなど、興味のあるテーマに絞って下調べした上で見学し、午後は公民館の部屋を借りて、それぞれの発表と感想をぶつけあおうじゃあーりませんか。」

という、なかなかにカルチャーセンター・生涯学習教室のような健全さでもって企画し、あちこちお誘いの声をかけた結果、新旧さまざまな知り合い8人にて行ってまいりました。8人。これは、ネクラ数名で芝生に寝ころんでいた古参にとっては「今回の祭はでかい!」といえるイベントに。わくわく。

ガウディ展、やはり混んでましたね。朝一番を狙いましたので、入場はスムーズだったのですが、中はすぐにごちゃごちゃ。おとなしく並んで解説パネルを読むのはどうにも面倒で、つい順路を先へ先へ、人の少ないところばかり見物。

建築についての展示ですからね。実物作品そのものの鑑賞ではないので、途中を見逃してしまってもさほど後悔せず。そのかわり、短い映像解説が各所に設置されていて、これが解りやすくて良かったです。あのガウディのグニャグニャ、ウネウネがね、どういう発想やら実験やらで積み上げ、生やし、伸ばされていったのかが、動画で見ると腑に落ちる。「全体像のわからんキテレツ教会」だったものが、確実に「その建物を自分が訪れ、体感する場合のシミュレーション」として機能する展示。

展示のクライマックスもですね、大きなスクリーンがドーンと広がり、NHKなんちゃらの撮った映像が、サグラダ・ファミリアの内部から上部から高精細に映し出され、ベンチに座ってじっくり見入る。若手日本人女性アーティストによる、讃美歌風かつ最新アースミュージック風の歌声が流れ、そこに浸って、しっかりと期待値を満たし、共通のイメージ、共通のイベント達成感を持って会場を出る、そんな風に上手に構築された一本の番組を見たような満足感。

満足感はあるんですが、ヒネクレオッサン目線としては、同時にめちゃめちゃ違和感あるんすよ。「えっ、ガウディってこんなんだっけ? サグラダ・ファミリアって、こんな明るいパラダイス・ビューなの?」と。「よくわからん異世界ダンジョンだと思って入ったら、最先端映像アートイベント空間だった」みたいな。

で、違和感を抱えたまま美術館を後にし、古巣八王子の公民館へ移動し、地下スーパーで買った弁当をむさぼりながら、展示の感想討論会。

「あの、カラフルなフルーツのような部分は、いつくっつけたの?あんなのアリなの?グミなの?イチゴなの?」

「まあそういう果物があの地にあったのかも知れないじゃないですか」

「単純にカトリック教会の機能としてどうよ? サグラダ・ファミリアの明るいガウディ趣味空間に入るより、古臭いゴチック教会に入った方が、より神を感じるんとちゃうん?」

「あーた、それはそもそも教会てのは別に建物の事じゃなくてですね!」

と、いろいろと安易な違和感・感想を友人にツッコまれながら話し合うこと数時間。各自の思いが一つに統合されるはずもなく、平行線かつ、まあこれで良し、という疲労感を持って夕暮れの街へ出、いつもの中華料理屋へ来たところ改装中にて途方にくれ、駅前ファミレスにてネコちゃんロボの運ぶパスタ食いながら安ビール飲み、続きのおしゃべりをダラダラ堪能する、という実に平和的サマーフェスタは無事、幕を閉じたのであります。

ちゃんちゃん。

さて。

いよいよ完成が近づき、より神の領域に近い華麗で光あふれる部分が姿を現したサグラダ・ファミリアの現状に、なぜわたくしは強烈な違和感を覚えたのか。それには実は、前フリとなります一本の映画がございます。

『アントニー・ガウディー』監督:勅使河原宏、音楽:武満徹、1984年、72分

がそれでして、今回の展示に行く直前、参考資料としてこの映画を見て、

「これだ。いつからか求めていた『そこにしか無い場所』とは、これであった」「タルコフスキーやらエリセやら、不思議に心に突き刺さる映画空間の成り立ちとは、ほぼこの勅使河原映画の目線そのものではないか」と衝撃を受け、

「わあった。ガウディ建築と人々の関係性を完全に理解してしまった」と40年前の映画に心酔した状態で展示を見に行ってしまったため、

「こ、これじゃなぁぁぁい!」と違和感を感じてしまったのですね。

勅使河原映画、はたして何がすごかったのか。

この、短めのドキュメンタリー映画、まずもって解説も語りも、ほぼ皆無なのですね。説明無しで、「ガウディの建築物」「ガウディの建築物周辺で暮らす人々」「ガウディと関係なく、ただそこにあるバルセロナの風景」が武満徹の音楽にのって淡々と流れる。予備知識無しで見た人には、ほぼ何もわからない。それが逆に、恐ろしいほどの説得力でもって迫ってきます。

この映画から私が得た印象を集約しますと

「いつのまにか、もう、ある。」

という感じです。

歴史的建造物というわけでもなく、近年、一人の建築家の才能でもって特徴的にデザインされ建てられたはずのもの。しかし、そんな情報は頭から抜け落ち、ともかくそこに目を向ければ、いつからあるのか知らないが「もう、ある」。「もうあるので、自然と中に人々が住み着き、溶け合っている」「もうあるので、もはや何がどこまで異質なのか、わからなくなってくる」という感じ。

いや、実際のバルセロナの人々の気持ちはわかりませんよ。「歴史ある街並みに、こんな、けったいなもん作りやがって!」と思われてるかもしれまへん。わかりませんが、少なくともこの勅使河原映画のカメラは「異質なものに巣食い、静かに同化していく。カタルーニャの悲劇的な歴史を取り込みつつ、宇宙植物のようにあちこちに生えてきたガウディ生命体の中を、今日の少女が歩いていく。」という視点に徹しています。

この視点。高校時代、友人から種々オススメ作品を教わる中でビクトル・エリセやタルコフスキーの映像に受けた衝撃。自分と関係のない外国の風景・出来事が、逆に、世界の価値がそこにしか存在しないかのような見え方をするカメラ目線。

これは、どういうことかと言いますと、「創作物」と「現実」の中間視点、もしくは「夢」と「現実」の溶け合う世界の見え方、という事だと思うのですね。高校時代、ハイティーンと呼ばれる一時期に「ハッ。」と開ける世界の見え方。おそらく一般的に、大好きな作品世界にしろ現実の無味乾燥世界にしろ、それまで受動的に「見える世界」だったものが、能動的に「見る世界」に変化しうる瞬間。それまでの幼少期も、中に入り込んで逃避したいような大切な本や漫画や創作物はあった、あったけれども、高校前後の時期に「映画を見るような視線で、現実世界を見ることができる」ことを知る。創作世界と現実世界の相対性が溶け合い、「あっ、もしやこうした意識的な視点で、世界をずっと見ていくことができるのではないか」という解放感。

さあ、どうでしょうか。人によっては、もっとずっと早く、小学校高学年あたりでそうした視線を獲得していたであろう友人もおります。中二病と呼ばれるような現象も、この類の一種かもしれません。

一歩間違えば、「見たいようにだけに世界を見る」自己中心的な偏狭でもあるのですが、意識的・創作的に見ながら、同時に「いつからか、もう、ある。」ように受動的な観察でもある。自分の中にあるものが、瞬間的に外の世界に反映され、その世界を歩いていくような感覚。やはり、夢っぽいですね。

まあまあまあ、そんなあれですよ。勝手に作ったヘンテコ建築物のようでもあり、重厚に世界を構成して人々と共存しているようでもあるガウディ建築。勅使河原映画に感じたそうした視点に対して、展示にて展開された最新サグラダ・ファミリアは、「リアルタイムの創作現場紹介」に偏って見えたのですね。「創作、えらい」みたいな。「はい、今、茹でてまーす!」みたいな。ま、そりゃそうでしょうよ、ある建築家の展示をするならば「創作の秘密」「創造側」に立って紹介しなけりゃ、「金かえせ」となりかねません。そうしてみると、やはり勅使河原映画の視点の方が異常であったと、言わざるをえません。

この勅使河原映画は、古参メンバーたくちゃんの昔からのお気に入りで、よく話には聞いていました。彼が就職せずに漫画描きとなり、私も新卒入社の会社を早々に辞めて漫画描き始める前後だったと思うのですが、丘の上の彼の家で、やたら濃いコーヒーごちそうになりながらこの映画の話を聞き、「それで、今、描いてるんだ」と見せられた、数々のガウディモチーフのエンピツ画。この、たくちゃんのガウディスケッチを見せてもらった当時のワタクシは、「あっ。なんということだ。やはり、創作の道に踏み込むということは、目先の作品どうこうではなく、根本的なオノレの世界観を、しっかり生い茂らせていくことが重要だったのであるぞよ」と、なかなかの衝撃と羨望を覚えたのですよ。

今回のガウディ展示見学会、参加者8名の心の中で、どのような衝撃や手触りや違和感があったのかは、公民館での討論を経ても、どうにも本当のところがわかりまへん。むずかしい。読書会や映画の感想より難しい。レポートのようなものをこしらえ、仲間内で回覧しようと思っていたのですが、今回わたくしの中で収まりがつかなかったせいもあり、煩悶の末にあきらめました。関係者スミマヘン。そうこうするうち、夏が終わり、妙な風邪をひいて熱がドンドン出て、懸案だった引っ越し計画が動き出してバタバタ準備しているうちに、戦争は起きるわビートルズのラスト新曲は出るわ、も、11月じゃありやせんか。こんなつもりじゃなかったんですが、こんなつもりだったような気もします。世界全体は、まるで私の創造物ではありえませんが、創造的に観察しようと意識するならば、その責任の一端からは逃れようもありませんね。とりあえず、ダンボール詰め作業と部屋の汚れ落としの続きに立ち向かうということで…。

追伸:「Now And Then」を聴いて、なぜか「あっ、Real Loveは、えらい名曲やったんやなあ!」と今さらながら感動し、そっちばっか繰り返し聴いてる周回遅れです。

そもそもこの時期、毎年8月中下旬のどこかで、高校時代のくされ縁友人数名にて、内向的かつ懐古的な集まりを長年続けております。高校2年生の時にですね、文化祭準備やら打ち上げやらで学校近くの公園に集まり、芝生に寝ころび、日が落ちて星を見上げるうちに気分高揚し、ちょうどアニメ映画「銀河鉄道の夜」のイメージで輪になって踊り狂った野郎どもの赤面過去。「よし、これが我々のケンタウル祭だ!」という事になり、その後も「今年のケンタウル祭、どうする?」「とりあえず、中央公園の芝生集合で。」という、どこが祭りなのか意味不明の、お盆の中二病幽霊の同窓会のようなことを重ねて重ねて、はや35、6年。重ねすぎやがな。

さすがに35、6年もやっていると、基本的に「どーでもええ」気分にて、懐かしの芝生に寝ころぶこともなくなっておりますが、同時に「何かしらは、やらなあかん」という使命感だけは残っているものですな。夏が来て、今年もメンバーのユウジから「みなさん日程のご都合をお知らせください…」と連絡が届き、そうだ。ともかく、やるだけはやろう。たとえ意味を失ってしまっても、存在そのものに神が宿るのだ、的な。行く当ても帰る場所もわからんが、とりあえずいっしょにキュウリのウマにまたがってしまえ、的な。意思も目的も薄弱なままの死霊の盆踊り計画をモヤモヤ考えていたところ、「今回はガウディ展を見に行くのはどうか。」とタケシより提案。

えっ、ガウディ展? コロナ開け連休の都心イベント、めちゃめちゃ混んでるよん? それよか近くの公民館の和室でも借りて、エアコン効いたヒロビロした部屋でダラダラくっちゃべるほうが良くね? と思ったのですが、メンバーのタクチャンより「あっ。絶対行きたい! 混んでても行きたい! うぉううぉう」と熱烈な反応があったため、「じゃあ、行くか」ということに。そういえば、あのグニャグニャデロデロしたガウディ建築の世界も、「銀河鉄道の夜」と同じように、我々世代間での精神的アコガレ地の一つと申しましょうか、「日常から離れ、あのような場所に同化したい」という後ろ向き日常逃避願望において、有力な異世界転生先候補地なのですね。

「では、せっかく見に行くからには、各自、事前に下調べしてから行こう。ガウディについて、もしくはバルセロナ、カタルーニャについて、もしくはスペイン全体、スペイン文化圏についてなどなど、興味のあるテーマに絞って下調べした上で見学し、午後は公民館の部屋を借りて、それぞれの発表と感想をぶつけあおうじゃあーりませんか。」

という、なかなかにカルチャーセンター・生涯学習教室のような健全さでもって企画し、あちこちお誘いの声をかけた結果、新旧さまざまな知り合い8人にて行ってまいりました。8人。これは、ネクラ数名で芝生に寝ころんでいた古参にとっては「今回の祭はでかい!」といえるイベントに。わくわく。

ガウディ展、やはり混んでましたね。朝一番を狙いましたので、入場はスムーズだったのですが、中はすぐにごちゃごちゃ。おとなしく並んで解説パネルを読むのはどうにも面倒で、つい順路を先へ先へ、人の少ないところばかり見物。

建築についての展示ですからね。実物作品そのものの鑑賞ではないので、途中を見逃してしまってもさほど後悔せず。そのかわり、短い映像解説が各所に設置されていて、これが解りやすくて良かったです。あのガウディのグニャグニャ、ウネウネがね、どういう発想やら実験やらで積み上げ、生やし、伸ばされていったのかが、動画で見ると腑に落ちる。「全体像のわからんキテレツ教会」だったものが、確実に「その建物を自分が訪れ、体感する場合のシミュレーション」として機能する展示。

展示のクライマックスもですね、大きなスクリーンがドーンと広がり、NHKなんちゃらの撮った映像が、サグラダ・ファミリアの内部から上部から高精細に映し出され、ベンチに座ってじっくり見入る。若手日本人女性アーティストによる、讃美歌風かつ最新アースミュージック風の歌声が流れ、そこに浸って、しっかりと期待値を満たし、共通のイメージ、共通のイベント達成感を持って会場を出る、そんな風に上手に構築された一本の番組を見たような満足感。

満足感はあるんですが、ヒネクレオッサン目線としては、同時にめちゃめちゃ違和感あるんすよ。「えっ、ガウディってこんなんだっけ? サグラダ・ファミリアって、こんな明るいパラダイス・ビューなの?」と。「よくわからん異世界ダンジョンだと思って入ったら、最先端映像アートイベント空間だった」みたいな。

で、違和感を抱えたまま美術館を後にし、古巣八王子の公民館へ移動し、地下スーパーで買った弁当をむさぼりながら、展示の感想討論会。

「あの、カラフルなフルーツのような部分は、いつくっつけたの?あんなのアリなの?グミなの?イチゴなの?」

「まあそういう果物があの地にあったのかも知れないじゃないですか」

「単純にカトリック教会の機能としてどうよ? サグラダ・ファミリアの明るいガウディ趣味空間に入るより、古臭いゴチック教会に入った方が、より神を感じるんとちゃうん?」

「あーた、それはそもそも教会てのは別に建物の事じゃなくてですね!」

と、いろいろと安易な違和感・感想を友人にツッコまれながら話し合うこと数時間。各自の思いが一つに統合されるはずもなく、平行線かつ、まあこれで良し、という疲労感を持って夕暮れの街へ出、いつもの中華料理屋へ来たところ改装中にて途方にくれ、駅前ファミレスにてネコちゃんロボの運ぶパスタ食いながら安ビール飲み、続きのおしゃべりをダラダラ堪能する、という実に平和的サマーフェスタは無事、幕を閉じたのであります。

ちゃんちゃん。

さて。

いよいよ完成が近づき、より神の領域に近い華麗で光あふれる部分が姿を現したサグラダ・ファミリアの現状に、なぜわたくしは強烈な違和感を覚えたのか。それには実は、前フリとなります一本の映画がございます。

『アントニー・ガウディー』監督:勅使河原宏、音楽:武満徹、1984年、72分

がそれでして、今回の展示に行く直前、参考資料としてこの映画を見て、

「これだ。いつからか求めていた『そこにしか無い場所』とは、これであった」「タルコフスキーやらエリセやら、不思議に心に突き刺さる映画空間の成り立ちとは、ほぼこの勅使河原映画の目線そのものではないか」と衝撃を受け、

「わあった。ガウディ建築と人々の関係性を完全に理解してしまった」と40年前の映画に心酔した状態で展示を見に行ってしまったため、

「こ、これじゃなぁぁぁい!」と違和感を感じてしまったのですね。

勅使河原映画、はたして何がすごかったのか。

この、短めのドキュメンタリー映画、まずもって解説も語りも、ほぼ皆無なのですね。説明無しで、「ガウディの建築物」「ガウディの建築物周辺で暮らす人々」「ガウディと関係なく、ただそこにあるバルセロナの風景」が武満徹の音楽にのって淡々と流れる。予備知識無しで見た人には、ほぼ何もわからない。それが逆に、恐ろしいほどの説得力でもって迫ってきます。

この映画から私が得た印象を集約しますと

「いつのまにか、もう、ある。」

という感じです。

歴史的建造物というわけでもなく、近年、一人の建築家の才能でもって特徴的にデザインされ建てられたはずのもの。しかし、そんな情報は頭から抜け落ち、ともかくそこに目を向ければ、いつからあるのか知らないが「もう、ある」。「もうあるので、自然と中に人々が住み着き、溶け合っている」「もうあるので、もはや何がどこまで異質なのか、わからなくなってくる」という感じ。

いや、実際のバルセロナの人々の気持ちはわかりませんよ。「歴史ある街並みに、こんな、けったいなもん作りやがって!」と思われてるかもしれまへん。わかりませんが、少なくともこの勅使河原映画のカメラは「異質なものに巣食い、静かに同化していく。カタルーニャの悲劇的な歴史を取り込みつつ、宇宙植物のようにあちこちに生えてきたガウディ生命体の中を、今日の少女が歩いていく。」という視点に徹しています。

この視点。高校時代、友人から種々オススメ作品を教わる中でビクトル・エリセやタルコフスキーの映像に受けた衝撃。自分と関係のない外国の風景・出来事が、逆に、世界の価値がそこにしか存在しないかのような見え方をするカメラ目線。

これは、どういうことかと言いますと、「創作物」と「現実」の中間視点、もしくは「夢」と「現実」の溶け合う世界の見え方、という事だと思うのですね。高校時代、ハイティーンと呼ばれる一時期に「ハッ。」と開ける世界の見え方。おそらく一般的に、大好きな作品世界にしろ現実の無味乾燥世界にしろ、それまで受動的に「見える世界」だったものが、能動的に「見る世界」に変化しうる瞬間。それまでの幼少期も、中に入り込んで逃避したいような大切な本や漫画や創作物はあった、あったけれども、高校前後の時期に「映画を見るような視線で、現実世界を見ることができる」ことを知る。創作世界と現実世界の相対性が溶け合い、「あっ、もしやこうした意識的な視点で、世界をずっと見ていくことができるのではないか」という解放感。

さあ、どうでしょうか。人によっては、もっとずっと早く、小学校高学年あたりでそうした視線を獲得していたであろう友人もおります。中二病と呼ばれるような現象も、この類の一種かもしれません。

一歩間違えば、「見たいようにだけに世界を見る」自己中心的な偏狭でもあるのですが、意識的・創作的に見ながら、同時に「いつからか、もう、ある。」ように受動的な観察でもある。自分の中にあるものが、瞬間的に外の世界に反映され、その世界を歩いていくような感覚。やはり、夢っぽいですね。

まあまあまあ、そんなあれですよ。勝手に作ったヘンテコ建築物のようでもあり、重厚に世界を構成して人々と共存しているようでもあるガウディ建築。勅使河原映画に感じたそうした視点に対して、展示にて展開された最新サグラダ・ファミリアは、「リアルタイムの創作現場紹介」に偏って見えたのですね。「創作、えらい」みたいな。「はい、今、茹でてまーす!」みたいな。ま、そりゃそうでしょうよ、ある建築家の展示をするならば「創作の秘密」「創造側」に立って紹介しなけりゃ、「金かえせ」となりかねません。そうしてみると、やはり勅使河原映画の視点の方が異常であったと、言わざるをえません。

この勅使河原映画は、古参メンバーたくちゃんの昔からのお気に入りで、よく話には聞いていました。彼が就職せずに漫画描きとなり、私も新卒入社の会社を早々に辞めて漫画描き始める前後だったと思うのですが、丘の上の彼の家で、やたら濃いコーヒーごちそうになりながらこの映画の話を聞き、「それで、今、描いてるんだ」と見せられた、数々のガウディモチーフのエンピツ画。この、たくちゃんのガウディスケッチを見せてもらった当時のワタクシは、「あっ。なんということだ。やはり、創作の道に踏み込むということは、目先の作品どうこうではなく、根本的なオノレの世界観を、しっかり生い茂らせていくことが重要だったのであるぞよ」と、なかなかの衝撃と羨望を覚えたのですよ。

今回のガウディ展示見学会、参加者8名の心の中で、どのような衝撃や手触りや違和感があったのかは、公民館での討論を経ても、どうにも本当のところがわかりまへん。むずかしい。読書会や映画の感想より難しい。レポートのようなものをこしらえ、仲間内で回覧しようと思っていたのですが、今回わたくしの中で収まりがつかなかったせいもあり、煩悶の末にあきらめました。関係者スミマヘン。そうこうするうち、夏が終わり、妙な風邪をひいて熱がドンドン出て、懸案だった引っ越し計画が動き出してバタバタ準備しているうちに、戦争は起きるわビートルズのラスト新曲は出るわ、も、11月じゃありやせんか。こんなつもりじゃなかったんですが、こんなつもりだったような気もします。世界全体は、まるで私の創造物ではありえませんが、創造的に観察しようと意識するならば、その責任の一端からは逃れようもありませんね。とりあえず、ダンボール詰め作業と部屋の汚れ落としの続きに立ち向かうということで…。

追伸:「Now And Then」を聴いて、なぜか「あっ、Real Loveは、えらい名曲やったんやなあ!」と今さらながら感動し、そっちばっか繰り返し聴いてる周回遅れです。

エア・チェック

数年前から、ネットでFMラジオ配信を毎週聞いておりまして、非常に都合が良い。何の都合が良いかと言いますと、一週間のノルマ達成感として、非常に都合が良いのですな。

そもそも、記憶を遡れば遡るほど、ラジオの存在は大きかった。母親は夕飯の支度をしながらずっとAM放送を聞き、食事が始まってからもスイッチを切らず、ちょうど夜7時のニュースが流れ続けた。テレビの「見ながら」は叱られる事が多いけれど、なぜかラジオは許容される。情報の少ない時代、貧乏家庭の慎ましやかな食卓において、「音だけで伝えられる世相」が栄養価のある一品になっていたのではないでしょうか。(ニュース後に始まる落語を聞いて、口の中の物を吹き出した時は叱られましたが。たしか「牛ほめ」だった。)

小学校高学年、中学生となり、「自分の趣味のためのラジカセ」を得てからは、週末のFM歌謡番組・洋楽番組が必聴となりました。時代ですな。当時、いくつか発刊されていた「FM雑誌」の番組表を見て、お目当ての曲をカセットテープに録音する。エア・チェックと呼ばれた、貴重な音楽栄養採取作業でございます。肝心なのは、番組まるごと録音するような大味な作業は無粋なのであって、「これだ」という一曲を瞬間的に判断し、無駄なナレーションを避け、貴重なテープの一角に納め、オリジナルテープとして繰り返し聴き込む。こうした儀式を経てはじめて異国のヒットチャートの一曲が、自身にとって意味のある構成要素になりうる、そんな受け取り方をしていたように思います。イキの良いところをすくい上げ封じ込める事で、その瞬間のオンエア感、大げさに言えば世界の相対感覚を保存し、いつでも味わえるように取り出したんですな。オン・エアーですよ。まさに同じ時空に並んで乗っかり、価値を共有していたのですよ。

さてさて、音楽の個人的趣味も変遷しながら、時が流れてネット時代ですがな。「時代」「その瞬間の世界の相対感覚」などと言うものは、雲散霧消でございますよ。60年代、70年代、80年代の取り戻せない変化ですとか、その土曜日の午後のFMフィーダーアンテナの感度、などという曖昧な差異は無意味となり、およそいつでもどの時代でも探り出し、より詳しい背景情報を得、動画まで見る事ができるわけですよ。「おお、こんな貴重なものがカンタンに見聞きできる!」という万能感とウラハラに、「もはや追いかける必要無し」という糸の切れたタコのような気分で、情報だけが轟音で流れゆく川辺の暮らし、というのがここ15、6年ほどの個人的音楽摂取環境でございました。

九州の腐れ縁友人、Iちゃん教授より「今週のバラカン番組、面白かった。聞き逃し配信あるよ」と教えてもらったのが数年前。なるほど、現在もラジオ番組はしっかりしたスケジュールにて流れ続けており、それをネット配信で1週間ほど聴き直す事もできると。

これにすっかりはまり、ピーター・バラカンのソウル系番組、ゴンチチの無国籍音楽番組、大友良英のジャズ番組の3本を毎週繰り返し聴き、これぞという曲をパソコンで録音するというオッサン・エア・チェック復活の日々となっております。

本来、ラジオ番組なんぞ軽く聞き流したり、聞き逃したりして良い物なのでしょうが、「あっ、今週まだ聞いてない!急いでチェックして録音や!」というノルマ感、「聴かねば、今週という歴史が失われる」「良かった、今週も現在というものを共有できた」という達成感を非常に満たしてくれるのですね。

そんな中、今年、特に「聞けて良かった」と思うものを2曲紹介。

1曲目は、スペインのジャズ歌手、トロンボーン奏者のRita Payésと、母親でクラシックギタリストのElisabeth Romaによる「Nunca vas a comprender」。

https://www.youtube.com/watch?v=AySBPCkGyyY

これ、ゴンチチの紹介で「動画を見ていると幸せな気持ちになる」と言っていたのですが、ほんまにすごい。近年見た映画・音楽の中で幸せ力ナンバーワン。ビクトル・エリセの最新映画か?といった趣き。

スペインの演奏家であるにも関わらず、ブラジルのショーロ風の曲を奏で、「現実でもあり映画でもある、ここにしかない幸せ世界」に打ちのめされる。

この幸せ力にヤラレタ人は世界中にいるらしく、公式動画と同じ屋外ピクニックシチュエーションで、同じ曲を演奏している動画が何本かあるのですが、それを見ちゃうと「うわあ、本家の母娘、マジでうめえ…だれも追いついてない…」ということに驚愕するのですよ。

リタ・パイエスのトロンボーン、歌の合間にサラっと吹いているだけなんですが、リズムのグルーヴ感が出しにくいであろうこの楽器にて、段違いの細分化された世界に連れてってくれる。他の真似動画を見ると「吹けてりゃええってもんやないんやで!」という事が明確に残酷にわかる。

幸せの形は様々あろうけれど、至高の技術に裏打ちされた幸せ力は桁違いに強力であることがわかります。

2曲目は、ジャズピアニストEmmet Cohenがコロナ禍の自宅にて定期的に行っているセッションシリーズより「Ugetsu」。

https://www.youtube.com/watch?v=IZi5OqD2ISQ

大友良英のジャズ番組にてEmmet Cohenの活動を紹介していて、関連動画を漁った中で最高だったもの。もともとわたくし、シダー・ウォルトン作曲のこの曲(Ugetsu、もしくはアレンジ違いのFantasy in D)が大好きで、シダー・ウォルトン自身のアルバム「イースタン・リベリオン 2」に入っているFantasy in Dを愛聴していたのですが、超えた。

もう、最高。

わりとダラッとした感じで始まるのだけど、エメット・コーエンのソロ部分から、体が動いて動いて止まらない。BGMにしようとしても、毎回、14分間集中して聞き入って、動いてしまう。仕事にならん!

特にジャズオタクというわけではないので、あまり理解していないのですが、この、「次々に新しい世界が開いていく感じのコード進行とリズム」がある一群のジャズスタンダード、年末に相応しいですよね。

ということで、大晦日にこういうものを書いていると、大掃除が1ミリも進まん。積み上げた仕事も忘れかけている。「一週間のノルマ達成感」と程遠い「一年間のオッサン崩壊感」を味わいつつ、皆様良いお年を。

そもそも、記憶を遡れば遡るほど、ラジオの存在は大きかった。母親は夕飯の支度をしながらずっとAM放送を聞き、食事が始まってからもスイッチを切らず、ちょうど夜7時のニュースが流れ続けた。テレビの「見ながら」は叱られる事が多いけれど、なぜかラジオは許容される。情報の少ない時代、貧乏家庭の慎ましやかな食卓において、「音だけで伝えられる世相」が栄養価のある一品になっていたのではないでしょうか。(ニュース後に始まる落語を聞いて、口の中の物を吹き出した時は叱られましたが。たしか「牛ほめ」だった。)

小学校高学年、中学生となり、「自分の趣味のためのラジカセ」を得てからは、週末のFM歌謡番組・洋楽番組が必聴となりました。時代ですな。当時、いくつか発刊されていた「FM雑誌」の番組表を見て、お目当ての曲をカセットテープに録音する。エア・チェックと呼ばれた、貴重な音楽栄養採取作業でございます。肝心なのは、番組まるごと録音するような大味な作業は無粋なのであって、「これだ」という一曲を瞬間的に判断し、無駄なナレーションを避け、貴重なテープの一角に納め、オリジナルテープとして繰り返し聴き込む。こうした儀式を経てはじめて異国のヒットチャートの一曲が、自身にとって意味のある構成要素になりうる、そんな受け取り方をしていたように思います。イキの良いところをすくい上げ封じ込める事で、その瞬間のオンエア感、大げさに言えば世界の相対感覚を保存し、いつでも味わえるように取り出したんですな。オン・エアーですよ。まさに同じ時空に並んで乗っかり、価値を共有していたのですよ。

さてさて、音楽の個人的趣味も変遷しながら、時が流れてネット時代ですがな。「時代」「その瞬間の世界の相対感覚」などと言うものは、雲散霧消でございますよ。60年代、70年代、80年代の取り戻せない変化ですとか、その土曜日の午後のFMフィーダーアンテナの感度、などという曖昧な差異は無意味となり、およそいつでもどの時代でも探り出し、より詳しい背景情報を得、動画まで見る事ができるわけですよ。「おお、こんな貴重なものがカンタンに見聞きできる!」という万能感とウラハラに、「もはや追いかける必要無し」という糸の切れたタコのような気分で、情報だけが轟音で流れゆく川辺の暮らし、というのがここ15、6年ほどの個人的音楽摂取環境でございました。

九州の腐れ縁友人、Iちゃん教授より「今週のバラカン番組、面白かった。聞き逃し配信あるよ」と教えてもらったのが数年前。なるほど、現在もラジオ番組はしっかりしたスケジュールにて流れ続けており、それをネット配信で1週間ほど聴き直す事もできると。

これにすっかりはまり、ピーター・バラカンのソウル系番組、ゴンチチの無国籍音楽番組、大友良英のジャズ番組の3本を毎週繰り返し聴き、これぞという曲をパソコンで録音するというオッサン・エア・チェック復活の日々となっております。

本来、ラジオ番組なんぞ軽く聞き流したり、聞き逃したりして良い物なのでしょうが、「あっ、今週まだ聞いてない!急いでチェックして録音や!」というノルマ感、「聴かねば、今週という歴史が失われる」「良かった、今週も現在というものを共有できた」という達成感を非常に満たしてくれるのですね。

そんな中、今年、特に「聞けて良かった」と思うものを2曲紹介。

1曲目は、スペインのジャズ歌手、トロンボーン奏者のRita Payésと、母親でクラシックギタリストのElisabeth Romaによる「Nunca vas a comprender」。

https://www.youtube.com/watch?v=AySBPCkGyyY

これ、ゴンチチの紹介で「動画を見ていると幸せな気持ちになる」と言っていたのですが、ほんまにすごい。近年見た映画・音楽の中で幸せ力ナンバーワン。ビクトル・エリセの最新映画か?といった趣き。

スペインの演奏家であるにも関わらず、ブラジルのショーロ風の曲を奏で、「現実でもあり映画でもある、ここにしかない幸せ世界」に打ちのめされる。

この幸せ力にヤラレタ人は世界中にいるらしく、公式動画と同じ屋外ピクニックシチュエーションで、同じ曲を演奏している動画が何本かあるのですが、それを見ちゃうと「うわあ、本家の母娘、マジでうめえ…だれも追いついてない…」ということに驚愕するのですよ。

リタ・パイエスのトロンボーン、歌の合間にサラっと吹いているだけなんですが、リズムのグルーヴ感が出しにくいであろうこの楽器にて、段違いの細分化された世界に連れてってくれる。他の真似動画を見ると「吹けてりゃええってもんやないんやで!」という事が明確に残酷にわかる。

幸せの形は様々あろうけれど、至高の技術に裏打ちされた幸せ力は桁違いに強力であることがわかります。

2曲目は、ジャズピアニストEmmet Cohenがコロナ禍の自宅にて定期的に行っているセッションシリーズより「Ugetsu」。

https://www.youtube.com/watch?v=IZi5OqD2ISQ

大友良英のジャズ番組にてEmmet Cohenの活動を紹介していて、関連動画を漁った中で最高だったもの。もともとわたくし、シダー・ウォルトン作曲のこの曲(Ugetsu、もしくはアレンジ違いのFantasy in D)が大好きで、シダー・ウォルトン自身のアルバム「イースタン・リベリオン 2」に入っているFantasy in Dを愛聴していたのですが、超えた。

もう、最高。

わりとダラッとした感じで始まるのだけど、エメット・コーエンのソロ部分から、体が動いて動いて止まらない。BGMにしようとしても、毎回、14分間集中して聞き入って、動いてしまう。仕事にならん!

特にジャズオタクというわけではないので、あまり理解していないのですが、この、「次々に新しい世界が開いていく感じのコード進行とリズム」がある一群のジャズスタンダード、年末に相応しいですよね。

ということで、大晦日にこういうものを書いていると、大掃除が1ミリも進まん。積み上げた仕事も忘れかけている。「一週間のノルマ達成感」と程遠い「一年間のオッサン崩壊感」を味わいつつ、皆様良いお年を。

諸星大二郎展 異界への扉

先日まで、漫画家「諸星大二郎」の展示を三鷹市でやっておりまして、しばらく前よりオタク趣味仲間内で「これは行かねば…行かねば…」とザワついておりました。が、緊急事態宣言は明けたとは言え、どうにもこのコロナ禍下の現状不透明感、大勢でウハハと繰り出して万一異界の呪いにでも罹患した日にゃ職場に何と言えばよいやら…と躊躇したまま期日が迫る。

…ええい、もう30数年来のモロボシ同志の友人達の事は置いといて、とりあえず嫁さん連れて3つ隣の駅前ギャラリーまでペダルを踏んでしまへ!チャリで来た! ということで、終了前ギリギリにて行ってまいりました。

デビュー50周年記念 諸星大二郎展 異界への扉

2021年8月7日(土)~10月10日(日)

会場:三鷹市美術ギャラリー

漫画の展示って何? 原稿がズラズラーと並んでるだけでやんしょ? とも思われ、あまり期待値上げないように予備知識もなくスススと駅前小ビル5階へ上がり、スルスルと扉をくぐったのでありますが、見物を始めてすぐにガッツーンと衝撃的に面白い。あなた。これが実に。

やはり漫画原稿がズラズラーと壁面に並べられた展示だったのですが、すでにこれだけで目が離せない。だってだって、ただの「人様の漫画原稿」というには収まらんのですよ。

こちとら10代の終わりに友人から布教され、以来、専攻に迷ってはモロボシ的民俗観に影響され、通勤電車に疲れてはモロボシ的悲壮感にて会社を辞め、古墳から星雲から隠れキリシタンからカーゴカルトまで、日常と隣り合わせの異界の入り口は、はい、諸星大二郎のあのボソボソした描線こそが原風景として脳内しっかと焼き付いておるわけです。その異世界原風景をですね、30年もたったとある街の一角でですね、ダバダバーっと眼前に展開される。

「あっ、知ってる、ここだ」「あっ、まさにここです、この光と影」と、まるで明晰夢を連続で見るかのごとく、おのれの深あーい所に転写された景色の中をフラフラと彷徨い歩く、そういった観覧体験となったのですね。

「知ってる原風景」との邂逅でもあったのですが、そこに初めて読み取る差異もありました。なにしろ「生原稿」ですから、文字通り「手作業で作り上げられたアナログ画面」なわけです。紙焼き写植のネームのゆがみ、ノンブル、修正指示、トレぺかぶせた白抜き文字指示などなど、今はデジタルに置き換わったかつての漫画印刷工程の痕跡もしかりですが、まずもって作家諸星大二郎がいかにして白い原稿用紙にペンを走らせたのか、その不完全情報がはっきりと読み取れる点が「生原稿」たる観賞価値。

「おお、『フリオ』のこのコマは、こうして見ると筆と墨汁で描かれたオモセンだったのか」とか「『トコイ~トコイ~』と不気味で不気味でしょうがなかった呪文の声も、原画でみるとただの薄いホワイトの書き文字だわな」とか、どちらかというと生原稿を見ることで「魔法が解ける」要素が強い。

特に印象に残ったのが、大傑作「マッドメン」にて、ジャングルの闇の中に浮かぶ精霊の仮面のシーン。いや~、このコマ、本当に迫力あるんですよ。ニューギニアの森の中、現実の闇と異界の深淵が繋がり、暗黒の中に浮かぶ仮面が語りかけてくる。このベタ塗の黒の迫力が尋常じゃないのです。ちっこい文庫本サイズの再版本で読んでもゾゾゾとするのです。ですがね、生原稿でこのコマ見ましたら、ベタにけっこう塗りムラがあるのです。そりゃそうですよ、墨汁でペタペタ塗れば、けっこう濃淡ができますが、印刷には影響ありませんので。でも、その生原稿のムラを見てしまうと「そりゃ、人の手で塗った紙面だわな」とわかってしまい、「精霊の闇の完全なる無に空気ごと吸い込まれる」ような魔法は解けてしまうのです。これって、生原稿なぞ見ない方が良かった、ということなんでしょうか。

いや、それがですね、「魔法が解ける」事によって、「うああ、やはり魔法がかかっておったのだ…」という、あらたな恐ろしさにゾゾゾとなったのであります。

目の前に異界を展開・閲覧可能であれば、漫画家はそれを転写し、差異を埋めて完成度を上げる職人作業を行えば良いわけです。が、しょせんは紙とペン。不確かな筆と濃淡のある墨汁。もはや白だかグレーだかわからぬ薄いホワイト。それらの頼りない材料と手作業にて白紙の上に術式を組み、印刷出版工程を経て、遠く離れた読者の眼前にて異界を現出させる。これ、まさに「やはり魔法がかかっておったのだ…」と思わずにいられましょか。

そしてもう一点。今回の展示で予想外だったのは、諸星大二郎の生原稿をズラズラーと並べただけではなく、諸星的世界、作品に影響を与えたであろう種々民俗学的資料、文書、絵画など実物資料をやはりズラズラーと並べてあるところなのですね。

いやまあそりゃ諸星作品を読めば、モチーフとして実際の遺跡、古墳、神話、伝説、祭礼、他者の作品などなどがベースにドドーンと使われているのは明白なのですが、それはあくまで「漫画のために使われた」素材であって、決して「それら現実の研究テーマを紹介するために漫画を描いている」わけではないと思うのですよね。それなのに、いかにも「ほら、これが『暗黒神話』で描かれた古墳壁画ですよ」とか「ほら『海竜祭の夜』に描かれた海岸の連続鳥居は、この場所にそっくりでしょう」とかの答え合わせを見せられると、「まあ、そうなんでしょうけど、それそのものではないというか…」という、正解のような歪曲のような居心地の悪さを、一見この展示手法に感じてしまうのです、が。

いや、それがですね、一見「居心地の悪い答え合わせ」のような実物関連資料をズラズラと並行して鑑賞して行きますと、次第にこれが「うああ、諸星漫画と雑多博物実物資料群、同じ魔法がかかっておる…」という感動に到達したのですね。なぜか。

それはですね、諸星大二郎の描いて来た世界というものが、実は「異界を見せる」事にあらず、「現実と異界の境界を表現する」事にあったからである、と思うのですね。

縄文土器も、古墳壁画も、ニューギニアの仮面も、「山海経」も、異界を感じさせつつ作られた現実の表現です。「現実から離れ去る事なく、異界との境界を表現した」点において、諸星作品と同義なのですね。つまり今回の関連実物資料展示、けして答え合わせを目的としたものではなく、「同質の表現の系譜」として、まるで仲間たちのように並行して時間が流れるような感慨を得たのですよ。これは学芸員さん、わかっている。わかった上で、こうした並列展示空間を現出できると確信持って企画している。今回の展示の副題は「異界への扉」であり、「異界」そのものではない。これまさに諸星作品の魅力そのものであり、「異界」そのものよりも「境界」に神が宿る。「境界」を表出させるための手探り感、聖と俗、墨とホワイト、現代社会と神話、といった対比が、諸星生原稿にも関連実物資料群にも感じられたように思うのです。

順路の最後にドーンと設置されたポール・デルヴォーの大作「海は近い」を見ながら、「この寂しくも満ち足りた向こう側への誘いを、多くの人が感じ取っているのだな…」という共感を持って、会場を後にしたのです。

…さてさて、今回の諸星大二郎展、嫁さんについてきてもらったのはわけがあります。一応、「56億7千万年後にタケシが来る…」「ぱらいそさいくだ。」「あんとく様ーっ!」あたりの定型文が通用する程度には布教済の家内ですので、それなりに展示も楽しんでくれるであろうこと。加えてですね、わたくし、ぜひ、顔出しパネルでの写真を撮ってもらいたかったのですね。

『みろ このみにくい姿を! これも禁断の場所をおかした報いだ!』

これ、妖怪ハンターシリーズの最初期の1コマですけどね、いやはや最高ですか。

かつて、これほどまでに価値のある顔出しパネルがあったでしょうか。

「…禁断のヒルコに、おれはなる!」との熱におかされ、ほぼそれが目的で会場を目指し、嬉々とした表情で異界の境界穴に顔面をはめ込んだオッサンは、私をふくめ56億7千万人ほどもいるのではないでしょうか…。

…ええい、もう30数年来のモロボシ同志の友人達の事は置いといて、とりあえず嫁さん連れて3つ隣の駅前ギャラリーまでペダルを踏んでしまへ!チャリで来た! ということで、終了前ギリギリにて行ってまいりました。

デビュー50周年記念 諸星大二郎展 異界への扉

2021年8月7日(土)~10月10日(日)

会場:三鷹市美術ギャラリー

漫画の展示って何? 原稿がズラズラーと並んでるだけでやんしょ? とも思われ、あまり期待値上げないように予備知識もなくスススと駅前小ビル5階へ上がり、スルスルと扉をくぐったのでありますが、見物を始めてすぐにガッツーンと衝撃的に面白い。あなた。これが実に。

やはり漫画原稿がズラズラーと壁面に並べられた展示だったのですが、すでにこれだけで目が離せない。だってだって、ただの「人様の漫画原稿」というには収まらんのですよ。

こちとら10代の終わりに友人から布教され、以来、専攻に迷ってはモロボシ的民俗観に影響され、通勤電車に疲れてはモロボシ的悲壮感にて会社を辞め、古墳から星雲から隠れキリシタンからカーゴカルトまで、日常と隣り合わせの異界の入り口は、はい、諸星大二郎のあのボソボソした描線こそが原風景として脳内しっかと焼き付いておるわけです。その異世界原風景をですね、30年もたったとある街の一角でですね、ダバダバーっと眼前に展開される。

「あっ、知ってる、ここだ」「あっ、まさにここです、この光と影」と、まるで明晰夢を連続で見るかのごとく、おのれの深あーい所に転写された景色の中をフラフラと彷徨い歩く、そういった観覧体験となったのですね。

「知ってる原風景」との邂逅でもあったのですが、そこに初めて読み取る差異もありました。なにしろ「生原稿」ですから、文字通り「手作業で作り上げられたアナログ画面」なわけです。紙焼き写植のネームのゆがみ、ノンブル、修正指示、トレぺかぶせた白抜き文字指示などなど、今はデジタルに置き換わったかつての漫画印刷工程の痕跡もしかりですが、まずもって作家諸星大二郎がいかにして白い原稿用紙にペンを走らせたのか、その不完全情報がはっきりと読み取れる点が「生原稿」たる観賞価値。

「おお、『フリオ』のこのコマは、こうして見ると筆と墨汁で描かれたオモセンだったのか」とか「『トコイ~トコイ~』と不気味で不気味でしょうがなかった呪文の声も、原画でみるとただの薄いホワイトの書き文字だわな」とか、どちらかというと生原稿を見ることで「魔法が解ける」要素が強い。

特に印象に残ったのが、大傑作「マッドメン」にて、ジャングルの闇の中に浮かぶ精霊の仮面のシーン。いや~、このコマ、本当に迫力あるんですよ。ニューギニアの森の中、現実の闇と異界の深淵が繋がり、暗黒の中に浮かぶ仮面が語りかけてくる。このベタ塗の黒の迫力が尋常じゃないのです。ちっこい文庫本サイズの再版本で読んでもゾゾゾとするのです。ですがね、生原稿でこのコマ見ましたら、ベタにけっこう塗りムラがあるのです。そりゃそうですよ、墨汁でペタペタ塗れば、けっこう濃淡ができますが、印刷には影響ありませんので。でも、その生原稿のムラを見てしまうと「そりゃ、人の手で塗った紙面だわな」とわかってしまい、「精霊の闇の完全なる無に空気ごと吸い込まれる」ような魔法は解けてしまうのです。これって、生原稿なぞ見ない方が良かった、ということなんでしょうか。

いや、それがですね、「魔法が解ける」事によって、「うああ、やはり魔法がかかっておったのだ…」という、あらたな恐ろしさにゾゾゾとなったのであります。

目の前に異界を展開・閲覧可能であれば、漫画家はそれを転写し、差異を埋めて完成度を上げる職人作業を行えば良いわけです。が、しょせんは紙とペン。不確かな筆と濃淡のある墨汁。もはや白だかグレーだかわからぬ薄いホワイト。それらの頼りない材料と手作業にて白紙の上に術式を組み、印刷出版工程を経て、遠く離れた読者の眼前にて異界を現出させる。これ、まさに「やはり魔法がかかっておったのだ…」と思わずにいられましょか。

そしてもう一点。今回の展示で予想外だったのは、諸星大二郎の生原稿をズラズラーと並べただけではなく、諸星的世界、作品に影響を与えたであろう種々民俗学的資料、文書、絵画など実物資料をやはりズラズラーと並べてあるところなのですね。

いやまあそりゃ諸星作品を読めば、モチーフとして実際の遺跡、古墳、神話、伝説、祭礼、他者の作品などなどがベースにドドーンと使われているのは明白なのですが、それはあくまで「漫画のために使われた」素材であって、決して「それら現実の研究テーマを紹介するために漫画を描いている」わけではないと思うのですよね。それなのに、いかにも「ほら、これが『暗黒神話』で描かれた古墳壁画ですよ」とか「ほら『海竜祭の夜』に描かれた海岸の連続鳥居は、この場所にそっくりでしょう」とかの答え合わせを見せられると、「まあ、そうなんでしょうけど、それそのものではないというか…」という、正解のような歪曲のような居心地の悪さを、一見この展示手法に感じてしまうのです、が。

いや、それがですね、一見「居心地の悪い答え合わせ」のような実物関連資料をズラズラと並行して鑑賞して行きますと、次第にこれが「うああ、諸星漫画と雑多博物実物資料群、同じ魔法がかかっておる…」という感動に到達したのですね。なぜか。

それはですね、諸星大二郎の描いて来た世界というものが、実は「異界を見せる」事にあらず、「現実と異界の境界を表現する」事にあったからである、と思うのですね。

縄文土器も、古墳壁画も、ニューギニアの仮面も、「山海経」も、異界を感じさせつつ作られた現実の表現です。「現実から離れ去る事なく、異界との境界を表現した」点において、諸星作品と同義なのですね。つまり今回の関連実物資料展示、けして答え合わせを目的としたものではなく、「同質の表現の系譜」として、まるで仲間たちのように並行して時間が流れるような感慨を得たのですよ。これは学芸員さん、わかっている。わかった上で、こうした並列展示空間を現出できると確信持って企画している。今回の展示の副題は「異界への扉」であり、「異界」そのものではない。これまさに諸星作品の魅力そのものであり、「異界」そのものよりも「境界」に神が宿る。「境界」を表出させるための手探り感、聖と俗、墨とホワイト、現代社会と神話、といった対比が、諸星生原稿にも関連実物資料群にも感じられたように思うのです。

順路の最後にドーンと設置されたポール・デルヴォーの大作「海は近い」を見ながら、「この寂しくも満ち足りた向こう側への誘いを、多くの人が感じ取っているのだな…」という共感を持って、会場を後にしたのです。

…さてさて、今回の諸星大二郎展、嫁さんについてきてもらったのはわけがあります。一応、「56億7千万年後にタケシが来る…」「ぱらいそさいくだ。」「あんとく様ーっ!」あたりの定型文が通用する程度には布教済の家内ですので、それなりに展示も楽しんでくれるであろうこと。加えてですね、わたくし、ぜひ、顔出しパネルでの写真を撮ってもらいたかったのですね。

『みろ このみにくい姿を! これも禁断の場所をおかした報いだ!』

これ、妖怪ハンターシリーズの最初期の1コマですけどね、いやはや最高ですか。

かつて、これほどまでに価値のある顔出しパネルがあったでしょうか。

「…禁断のヒルコに、おれはなる!」との熱におかされ、ほぼそれが目的で会場を目指し、嬉々とした表情で異界の境界穴に顔面をはめ込んだオッサンは、私をふくめ56億7千万人ほどもいるのではないでしょうか…。

「ルックバック」の恐ろしさ

全世界あらゆる場所で集団行動、他人との密着、活発な交流が禁忌されるという史上初の異常事態が発生し、すでに一年半以上続いているわけですが、その影響は人によって天と地ほども差がありますね。もともと人込みが苦手、海外旅行も興味なし、閑散とした職場と夫婦二人だけの家を往復し、もっぱら室内作業しか行わぬ生活をしているわたくしのようなヘタレたインドア派にとっては、昨年から今まで、ほぼなんらの不都合も感じていないというお恥ずかしい限りでございます。

しかし、こうしてノホホンとエセ世捨て人を気取って日々過ごすこととは、たまたま手にした幸運な状況を甘受し、気が付いていないだけの他者の犠牲の上にあぐらをかいている点は疑いようもございませんので、ああ、おそろしい。手の届く範囲の日常皮膚感覚と、看破すべき全体像と、それをつなぐはずの情報伝達の姿が大きく大きく乖離して行き、もはや小太りの怠惰オッサンは周回遅れ・・・という罪深き全校マラソン大会のような風情を感じております。

さて、周回遅れの怠惰オッサンながらも、この異常事態下でのやりくりの心象を記録しておこうかなと思い、「秋にコッソリ集まった、多摩丘陵たらいまわしハイクの事を書こうかな」とか「年末にコッソリ飲みにいった、腐れ縁オッサン同士の酩酊アニメ談義の事を書こうかな」とか考えておりました。いえね、たまたま見た10年以上前のアニメ「秒速5センチメートル」(新海誠、2007)に「なんじゃこりゃあああ」と衝撃を受けましてね。ワタクシ古い人間ですので、「小説よりも実写映画よりも、キャラクターの心情がシンプルに立ち上がって動くのがアニメの良いところ」という感覚で育ちまして、やがて「アニメだからこそ複雑に葛藤を抱えた理解不能なキャラがいても良い」という時代になり、なるほどなるほどと面白く見ていたのですが、最近はアニメに限らず「一見、シンプルで定型的なキャラが立ち動く。しかし、なぜかその感情が伝わって来ず、奇妙な味の無さを感じる」という経験が多く、ははあ、ついにおれも後期オッサン者となり、伝わるはずのワカモノの感性が味わえないバカ舌になってしまったのだな…の物寂しく思っておったのです。

ところがですね、この「一見シンプルなキャラの感情が伝わって来ない奇妙な味の無さ」作品群の中に、無視できない傑作があるわけですよ。世界の多層性を重厚に描いたり、人間の業の深さを逃げずにとらえたりし、世間の評判的にも大成功を収める怪物作品が定期的に表れるもので、「えええ、世間的にはこの無味キャラの感情が、ちゃんと味わえてるの?もしくはキャラにとらわれず、作品全体の凄さが短期間で大勢に伝わっているの?」と不思議に思い、「時代にオイテカレタ」とグジグジ忸怩たる思いをいだいておりました。そのグジグジが、「秒速5センチ~」を見た時に、「あっ、これやがな!」と、「おそらく、ここからやがな!」と強烈にエポックメイキングな印象を得たのですね。

で、明るいのか病的なのか意味不明な新海誠作品の話を書こう書こうと思っていたところ、またまた同じ腐れ縁友人との話から、ひさしぶりに名作映画「ノスタルジア」(アンドレイ・タルコフスキー、1983)を見てしまい、「ああっ、やっぱりすげえ!これはもう唯一無二やがな…」と近年一の衝撃を受けて「こっちを書こう」と思ったのです。

いえね、高校時代に映画通の友人から「タルコフスキーええよ」と勧められ見た中で、特にこの「ノスタルジア」は中二病高校生の脳髄破壊力すさまじく、ビデオに録って繰り返し味わい、人生最多再見映画となっていたのです。当時は、ともかくその映像、風景、場所が「おれもまさに今、ここに居る」という染み込みかたをして、高校のあった八王子の裏山、河原、廃墟などをネクラ友人同士でジメジメと散策しつつ「ああ、ノスタルジア…」と悦に入っておったわけどす。

で、齢50を超え何十年ぶりに見たノスタルジアは、その鮮烈さ、いささかの衰えも感じず、まるで生まれて初めて味わう風景であるかのごとく脳内にビシビシ突き刺さってきました。

なんでしょうね、このタルコフスキーの映像。非常に制御され、選ばれたものしか画面に登場しない。しかしその立ち現われ方は意図的に演出したとは思われず、まるで「今、初めて見るだろうが、実はこれが世界だ」といったような、「知っていたはずの地元が、実は初めて人類が降り立つ異世界・異惑星であった」といったような鬼気迫るものがあります。画面自体は暗く、抑制的なのですが、初めて見る世界の情報量の余りの多さに、一瞬たりとも目が離せないという、強烈な引力を持った世界なのであります。

久しぶりに見たノスタルジアにて、もう一点驚いたのは、昔はさほど注意を払っていなかった「登場人物の心情」といったものが、強烈に伝わってきた事ですね。この話、故郷モスクワにニョーボ子供置いて、ローマの美人通訳と二人でイタリアを取材旅行しているオッサン詩人、アンドレイの内向的な話です。イタリアの田舎の温泉の風景が、暗く、静かに、故郷ロシアの風景とだぶって、妄想が入り混じる。取材旅行のテーマである、かつてイタリアに亡命したロシア音楽家の悲しいノスタルジーと、詩人アンドレイ自身の故郷への思いが重なり、とにかくインインメツメツと不機嫌そうな顔をしている。まんざらでもない美人通訳にも、関心を示さない。取材もさほど乗り気でない。ただ、ビクビクと「世界と自分の位置関係」に神経質になり、キョロキョロ、オドオドとしている。この神経質なオドオド表情を見ているだけで、なぜか恐ろしいほどに彼の脳内とリンクし、ノスタルジーに襲われ、死を感じ、自分の居場所が妄想のノスタルジーの中にしか見いだせないような、恐ろしい郷愁に襲われるのです。

そして、この映画をイタリアで撮り終えた監督アンドレイ・タルコフスキーも、その後ロシアに戻ることは無かったという…もう、ほんまもんの心の叫びなわけどす。

ということで、「よっしゃ、『今さらノスタルジア』という事で、いっちょ久しぶりのブログでも書いてみましょかね」と思っていた矢先、今週の月曜、「ルックバック」(藤本タツキ、2021.7.19公開)という一本の読み切り漫画が発表され、ネット界が騒然となったのであります。公開後2日で400万回読まれ、各方面、特にクリエイター界隈を中心に大絶賛され、「すごすぎる」「こんなの読んだらおれはもう描けない」的な感想が飛び交っており、よし、おれもちょっと読んでみるかな、と手を出したのですね。

衝撃を受けました。が、その衝撃は期待していたものとは違い、「これほど各方面大絶賛・感動の嵐の作品を読んで、なぜかワタクシ、登場人物の感情が何一つ心に響かないのですが!? まったく、感情の味がしないのですが!?」という衝撃でして、前述の「一見シンプルなキャラの感情が伝わって来ない奇妙な味の無さ」作品群の中でも過去最大のショックを受けてしまったのですね。

「こはいかに!?」ということでSNSで愚痴を吐き、友人たちと感想をぶつけ合い、なんとかその衝撃と折り合いをつけつつある本日、今のうちにこの事を書いておこうと思います。つまり、ここまでが導入でございます。長えよ!

公開後5日しかたっていない作品ではありますが、なにしろ瞬く間に拡散していること、本弱小ブログの閲覧数など有意性無きが如し、ということにて、ネタバレ全開でまいります。

■創作は誰のために

この話は、いわば「女・まんが道」でして、ネタ・勢いに特化したコミュニケーション強者である女児漫画家「藤野」と、同学年の引き籠りにしてコミュ障だけど背景美術に天才的才能を見せる女児絵描き「京本」の青春劇です。京本の天才的描画スキルに敗北を感じ、小6にして一時筆を折る藤野ですが、実はその京本が自分のことを「先生」「漫画の天才」と認めてくれていることを知り、有頂天になっていっしょに漫画を描き、ジャンプにて受賞・デビューする話です。

短編7本を掲載後、連載決定したところで、京本は本格的に絵の勉強がしたいと共作を降り、美大へ進みます。藤野は一人でジャンプ連載作家となり、単行本11冊出したところで、京本の死を知り、「自分は何のために漫画を描いていたのか」わからなくなる。

そこで、「もし自分が部屋から京本を外へ連れ出さず、漫画なんか描かなければ、京本は死なずに済んだのに」という別の可能性の世界が展開(もしくは京本が想像)されます。しかし、その別世界の可能性の中でも京本は藤野に憧れを抱き、藤野を思って描いた4コマ漫画が床に落ち、現実の藤野の目に触れます。

そこで初めて死んだ京本の部屋に入った藤野は、やはり京本と自分が出会い、いっしょに漫画を描いた日々こそがかけがえのないものだと再認識し、京本の4コマ漫画1本を手に仕事場へ戻り、それを目の前に貼り、仕事を再開する…という話です。

■なぜ感情の味がしないのか

良い話です。泣けそうです。にもかかわらず、ワタクシにはこの画面・世界から、どうにも主人公二人の感情の味が伝わってこない。なんぞ?頭がぶっこわれたかな?と思って、ネットの感想を漁ってみても、好意的な意見は「感動した」「京アニ事件への鎮魂、祈り」「映画『インターステラー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』、オアシス『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』のオマージュ」「藤野タツキ作品『チェンソーマン』とつながり、主人公二人はタツキ自身」「おれも自分の仕事を続けることが大事」「百合最高」というものであり、否定的な意見は「事件の犯人像が、いかにも統失患者風なのは、京アニ事件の犯人が事実無根に統失だとデマが流れたのといっしょであり、よろしくない」という部分に限定されたものであり、私のような「感情の味がしねえ」などと貧乏舌のグチを言っている書き込みなぞ、見当たりませんでした。

なぜ自分には主人公たちの感情が無味に感じられたのか? と言いますと、一つには絵柄の問題があります。いや~、絵が上手すぎる。美大デッサン的に上手すぎる描線なので、そのキャラクターの瞳の奥に、「どんな魂が流れているのか?」といった事が映っていない。そういった感情的な雑音・思い込みを排除して、「光と影は、このように物体を表出させる」という世界観が流れています。

いえね、これはもう、ストーリーのテーマから言っても、文句は言えない。おそらく近年の漫画作品の流行的にも、このタイプの絵こそが「感情も乗せられる」絵柄なのであろうかとは、思います。

しかしですね、時代遅れのオッサンの思いとしては、かつて、初期伊藤潤二の絵にあった「無感情でありつつ感情的であり、恐怖でありつつギャグである」という味わい、諸星大二郎の絵にあった「ゆがんでいながらリアルであり、雑に見えながら何を表現したいか明確である」という存在感などと比較するに、どうにも困惑するテイストなのでありました。

もう一つ、感情の味がしない理由として、こちらが本題なのですが「聞こえるはずの雑音が無い」という点が挙げられます。「あれ、漫画創作に集中するとは、こんなに微動だにせず、静寂な世界だっけか?」という違和感です。

そもそも藤野はマンガを描かずともクラスメートと交流しつつ世界を作っていた子供ですが、小4の時に京本の絵に衝撃を受けて、小4~小6の途中まで約2年間、「他者との関わりを捨て、京本に勝つための絵の修練」に入るわけですが、これ、かなり違和感ないですか? クラスメートや学校のネタを駆使して、勢いのある雑な絵でネタ重視のマンガを量産していた子が、絵が上手くなりたいからと言って、なぜ「世界に目を閉ざしたような盲目的な修行」に入ったんでしょうか? マール社の教則本買いあさって修行を始めたんなら、むしろ「モデルになって!」と周りの人物をデッサンしたり、あちこちの風景を写生したり、地面にはいつくばってパースを考えたり、といったシーンが思い浮かぶのに、この作品において「絵を描く」という行為は、「黙々と背中を見せる」という表現に終始しています。

京本と別れ、一人で連載「シャークキック」を11巻まで描いた課程も、ただ「黙々と仕事をする背中」のみが描かれており、本来あるはずの「編集者との闘い、葛藤」「取材や読者との関係」「脳内からあふれ出る様々なストーリーと取捨選択」といった、「轟音が鳴り響く」ような制作過程が排除され、「無言の背中」しか描かれていません。

もはやこれは現実の風景には見えず、心象風景、それもセラピー中の風景といった印象。

■藤野の世界

最初に登場する藤野の4コマ漫画「ファーストキス」は、「事故で死ぬ二人が生まれ変わってもキスをする話」です。

相手が隕石となって世界を破滅させようとも私にキスをしに来てくれる。これは京本というキャラクターとなって象徴的に登場し、京本がこの4コマ漫画「ファーストキス」を大事に保存し幸せそうに微笑む姿は、(それが別世界線の話であろうと、藤野の妄想であろうと)この軸で読めば確かに「名作百合マンガ」ですな。不条理に死んだ京本は、隕石になって世界を滅ぼそうとも(作品世界の論理を破壊しようとも)藤野に会いに来てくれた。だからその価値を知っている藤野は、二人ではじめたマンガ道を歩き続けよう、というストーリーです。

だがまてよ、と。これは本当に藤野と京本という二人の話なのか?

ひょっとして4コマ漫画「ファーストキス」に集約された、藤野一人の世界なのでは?

京本が死んだことを最初に知った時の回想にて、雪の夜に二人が未来を語るシーン。

「じゃあ私ももっと絵ウマくなるね!藤野ちゃんみたいに!」

「おー 京本も私の背中みて成長するんだなー」

これは、「本当は京本のほうがずっと絵の才能があるにもかかわらず、なぜか勘違いしてくれている京本に対して、強がりを言う」という恐ろしいシーンです。

これ、本当に他人の話なのでしょうか?「自分が自分の才能を勘違いし、背中を追い、虚勢と憧れを持って進むしか、創作の道は無い」というシーンなのではないでしょうか。

■ルックバックの恐ろしさ

「ルックバック」という作品、今現在ホヤホヤの大傑作であり、大問題作ですが、私にとって「感情の味がしない」という点において、個人的に好きな作品には入りません。

個人的な勝手な想像ですが、作者の方も、「読者を感動させよう」とは思ってないんじゃないでしょうか? 感動よりも、もっと孤独で静寂で恐ろしい、自分にとっての必然を描いたのではないでしょうか。

この作品にて、漫画を描くシーンがすべて「微動だにせず、静寂な背中」しか描かれていないことを、先ほど「感情の味がしない理由、違和感」として書きました。なぜ、こうした表現を選択したのでしょうか?

このレイアウトは、当然タイトル「ルックバック」の表象でもあり、「ライバル・仲間とお互いの背中を追いかけあうモチベーションの風景」でもあり、そしてストーリー上、「藤野歩」のサインが入ったドテラから見つめた映像でもあります。

ラストシーン、それまで同様、静かな背中だけを見つめる画角、このレイアウトを見つめるカメラは、死んだ京本の視線でもあり、サイン入りの自分自身の視線でもあります。そして、この作品中で数々描かれた同様の「背中」のシーンも、すべて「死者が自分を見つめる」視点、「自分が自分を見つめる」視点ではないでしょうか。

創作とは、物語とは、世界が前へ進むとは、死者の視線を背中に背負い続ける事に他ならない。感情に惹かれてルックバックすることがあれば、それは「よもつひらさか」から黄泉の国を振り返る事となる。自分の為すべきことは、目の前の方向にあるのだ。言葉にしなくても、振り返らずとも、死者は常に背中から見ており、自分自身もその死者の一人なのである。

…というのが、この作品の恐ろしい帰着点ではないかと思われます。

しかし、こうしてノホホンとエセ世捨て人を気取って日々過ごすこととは、たまたま手にした幸運な状況を甘受し、気が付いていないだけの他者の犠牲の上にあぐらをかいている点は疑いようもございませんので、ああ、おそろしい。手の届く範囲の日常皮膚感覚と、看破すべき全体像と、それをつなぐはずの情報伝達の姿が大きく大きく乖離して行き、もはや小太りの怠惰オッサンは周回遅れ・・・という罪深き全校マラソン大会のような風情を感じております。

さて、周回遅れの怠惰オッサンながらも、この異常事態下でのやりくりの心象を記録しておこうかなと思い、「秋にコッソリ集まった、多摩丘陵たらいまわしハイクの事を書こうかな」とか「年末にコッソリ飲みにいった、腐れ縁オッサン同士の酩酊アニメ談義の事を書こうかな」とか考えておりました。いえね、たまたま見た10年以上前のアニメ「秒速5センチメートル」(新海誠、2007)に「なんじゃこりゃあああ」と衝撃を受けましてね。ワタクシ古い人間ですので、「小説よりも実写映画よりも、キャラクターの心情がシンプルに立ち上がって動くのがアニメの良いところ」という感覚で育ちまして、やがて「アニメだからこそ複雑に葛藤を抱えた理解不能なキャラがいても良い」という時代になり、なるほどなるほどと面白く見ていたのですが、最近はアニメに限らず「一見、シンプルで定型的なキャラが立ち動く。しかし、なぜかその感情が伝わって来ず、奇妙な味の無さを感じる」という経験が多く、ははあ、ついにおれも後期オッサン者となり、伝わるはずのワカモノの感性が味わえないバカ舌になってしまったのだな…の物寂しく思っておったのです。

ところがですね、この「一見シンプルなキャラの感情が伝わって来ない奇妙な味の無さ」作品群の中に、無視できない傑作があるわけですよ。世界の多層性を重厚に描いたり、人間の業の深さを逃げずにとらえたりし、世間の評判的にも大成功を収める怪物作品が定期的に表れるもので、「えええ、世間的にはこの無味キャラの感情が、ちゃんと味わえてるの?もしくはキャラにとらわれず、作品全体の凄さが短期間で大勢に伝わっているの?」と不思議に思い、「時代にオイテカレタ」とグジグジ忸怩たる思いをいだいておりました。そのグジグジが、「秒速5センチ~」を見た時に、「あっ、これやがな!」と、「おそらく、ここからやがな!」と強烈にエポックメイキングな印象を得たのですね。

で、明るいのか病的なのか意味不明な新海誠作品の話を書こう書こうと思っていたところ、またまた同じ腐れ縁友人との話から、ひさしぶりに名作映画「ノスタルジア」(アンドレイ・タルコフスキー、1983)を見てしまい、「ああっ、やっぱりすげえ!これはもう唯一無二やがな…」と近年一の衝撃を受けて「こっちを書こう」と思ったのです。

いえね、高校時代に映画通の友人から「タルコフスキーええよ」と勧められ見た中で、特にこの「ノスタルジア」は中二病高校生の脳髄破壊力すさまじく、ビデオに録って繰り返し味わい、人生最多再見映画となっていたのです。当時は、ともかくその映像、風景、場所が「おれもまさに今、ここに居る」という染み込みかたをして、高校のあった八王子の裏山、河原、廃墟などをネクラ友人同士でジメジメと散策しつつ「ああ、ノスタルジア…」と悦に入っておったわけどす。

で、齢50を超え何十年ぶりに見たノスタルジアは、その鮮烈さ、いささかの衰えも感じず、まるで生まれて初めて味わう風景であるかのごとく脳内にビシビシ突き刺さってきました。

なんでしょうね、このタルコフスキーの映像。非常に制御され、選ばれたものしか画面に登場しない。しかしその立ち現われ方は意図的に演出したとは思われず、まるで「今、初めて見るだろうが、実はこれが世界だ」といったような、「知っていたはずの地元が、実は初めて人類が降り立つ異世界・異惑星であった」といったような鬼気迫るものがあります。画面自体は暗く、抑制的なのですが、初めて見る世界の情報量の余りの多さに、一瞬たりとも目が離せないという、強烈な引力を持った世界なのであります。

久しぶりに見たノスタルジアにて、もう一点驚いたのは、昔はさほど注意を払っていなかった「登場人物の心情」といったものが、強烈に伝わってきた事ですね。この話、故郷モスクワにニョーボ子供置いて、ローマの美人通訳と二人でイタリアを取材旅行しているオッサン詩人、アンドレイの内向的な話です。イタリアの田舎の温泉の風景が、暗く、静かに、故郷ロシアの風景とだぶって、妄想が入り混じる。取材旅行のテーマである、かつてイタリアに亡命したロシア音楽家の悲しいノスタルジーと、詩人アンドレイ自身の故郷への思いが重なり、とにかくインインメツメツと不機嫌そうな顔をしている。まんざらでもない美人通訳にも、関心を示さない。取材もさほど乗り気でない。ただ、ビクビクと「世界と自分の位置関係」に神経質になり、キョロキョロ、オドオドとしている。この神経質なオドオド表情を見ているだけで、なぜか恐ろしいほどに彼の脳内とリンクし、ノスタルジーに襲われ、死を感じ、自分の居場所が妄想のノスタルジーの中にしか見いだせないような、恐ろしい郷愁に襲われるのです。

そして、この映画をイタリアで撮り終えた監督アンドレイ・タルコフスキーも、その後ロシアに戻ることは無かったという…もう、ほんまもんの心の叫びなわけどす。

ということで、「よっしゃ、『今さらノスタルジア』という事で、いっちょ久しぶりのブログでも書いてみましょかね」と思っていた矢先、今週の月曜、「ルックバック」(藤本タツキ、2021.7.19公開)という一本の読み切り漫画が発表され、ネット界が騒然となったのであります。公開後2日で400万回読まれ、各方面、特にクリエイター界隈を中心に大絶賛され、「すごすぎる」「こんなの読んだらおれはもう描けない」的な感想が飛び交っており、よし、おれもちょっと読んでみるかな、と手を出したのですね。

衝撃を受けました。が、その衝撃は期待していたものとは違い、「これほど各方面大絶賛・感動の嵐の作品を読んで、なぜかワタクシ、登場人物の感情が何一つ心に響かないのですが!? まったく、感情の味がしないのですが!?」という衝撃でして、前述の「一見シンプルなキャラの感情が伝わって来ない奇妙な味の無さ」作品群の中でも過去最大のショックを受けてしまったのですね。

「こはいかに!?」ということでSNSで愚痴を吐き、友人たちと感想をぶつけ合い、なんとかその衝撃と折り合いをつけつつある本日、今のうちにこの事を書いておこうと思います。つまり、ここまでが導入でございます。長えよ!

公開後5日しかたっていない作品ではありますが、なにしろ瞬く間に拡散していること、本弱小ブログの閲覧数など有意性無きが如し、ということにて、ネタバレ全開でまいります。

■創作は誰のために

この話は、いわば「女・まんが道」でして、ネタ・勢いに特化したコミュニケーション強者である女児漫画家「藤野」と、同学年の引き籠りにしてコミュ障だけど背景美術に天才的才能を見せる女児絵描き「京本」の青春劇です。京本の天才的描画スキルに敗北を感じ、小6にして一時筆を折る藤野ですが、実はその京本が自分のことを「先生」「漫画の天才」と認めてくれていることを知り、有頂天になっていっしょに漫画を描き、ジャンプにて受賞・デビューする話です。

短編7本を掲載後、連載決定したところで、京本は本格的に絵の勉強がしたいと共作を降り、美大へ進みます。藤野は一人でジャンプ連載作家となり、単行本11冊出したところで、京本の死を知り、「自分は何のために漫画を描いていたのか」わからなくなる。

そこで、「もし自分が部屋から京本を外へ連れ出さず、漫画なんか描かなければ、京本は死なずに済んだのに」という別の可能性の世界が展開(もしくは京本が想像)されます。しかし、その別世界の可能性の中でも京本は藤野に憧れを抱き、藤野を思って描いた4コマ漫画が床に落ち、現実の藤野の目に触れます。

そこで初めて死んだ京本の部屋に入った藤野は、やはり京本と自分が出会い、いっしょに漫画を描いた日々こそがかけがえのないものだと再認識し、京本の4コマ漫画1本を手に仕事場へ戻り、それを目の前に貼り、仕事を再開する…という話です。

■なぜ感情の味がしないのか

良い話です。泣けそうです。にもかかわらず、ワタクシにはこの画面・世界から、どうにも主人公二人の感情の味が伝わってこない。なんぞ?頭がぶっこわれたかな?と思って、ネットの感想を漁ってみても、好意的な意見は「感動した」「京アニ事件への鎮魂、祈り」「映画『インターステラー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』、オアシス『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』のオマージュ」「藤野タツキ作品『チェンソーマン』とつながり、主人公二人はタツキ自身」「おれも自分の仕事を続けることが大事」「百合最高」というものであり、否定的な意見は「事件の犯人像が、いかにも統失患者風なのは、京アニ事件の犯人が事実無根に統失だとデマが流れたのといっしょであり、よろしくない」という部分に限定されたものであり、私のような「感情の味がしねえ」などと貧乏舌のグチを言っている書き込みなぞ、見当たりませんでした。

なぜ自分には主人公たちの感情が無味に感じられたのか? と言いますと、一つには絵柄の問題があります。いや~、絵が上手すぎる。美大デッサン的に上手すぎる描線なので、そのキャラクターの瞳の奥に、「どんな魂が流れているのか?」といった事が映っていない。そういった感情的な雑音・思い込みを排除して、「光と影は、このように物体を表出させる」という世界観が流れています。

いえね、これはもう、ストーリーのテーマから言っても、文句は言えない。おそらく近年の漫画作品の流行的にも、このタイプの絵こそが「感情も乗せられる」絵柄なのであろうかとは、思います。

しかしですね、時代遅れのオッサンの思いとしては、かつて、初期伊藤潤二の絵にあった「無感情でありつつ感情的であり、恐怖でありつつギャグである」という味わい、諸星大二郎の絵にあった「ゆがんでいながらリアルであり、雑に見えながら何を表現したいか明確である」という存在感などと比較するに、どうにも困惑するテイストなのでありました。

もう一つ、感情の味がしない理由として、こちらが本題なのですが「聞こえるはずの雑音が無い」という点が挙げられます。「あれ、漫画創作に集中するとは、こんなに微動だにせず、静寂な世界だっけか?」という違和感です。

そもそも藤野はマンガを描かずともクラスメートと交流しつつ世界を作っていた子供ですが、小4の時に京本の絵に衝撃を受けて、小4~小6の途中まで約2年間、「他者との関わりを捨て、京本に勝つための絵の修練」に入るわけですが、これ、かなり違和感ないですか? クラスメートや学校のネタを駆使して、勢いのある雑な絵でネタ重視のマンガを量産していた子が、絵が上手くなりたいからと言って、なぜ「世界に目を閉ざしたような盲目的な修行」に入ったんでしょうか? マール社の教則本買いあさって修行を始めたんなら、むしろ「モデルになって!」と周りの人物をデッサンしたり、あちこちの風景を写生したり、地面にはいつくばってパースを考えたり、といったシーンが思い浮かぶのに、この作品において「絵を描く」という行為は、「黙々と背中を見せる」という表現に終始しています。

京本と別れ、一人で連載「シャークキック」を11巻まで描いた課程も、ただ「黙々と仕事をする背中」のみが描かれており、本来あるはずの「編集者との闘い、葛藤」「取材や読者との関係」「脳内からあふれ出る様々なストーリーと取捨選択」といった、「轟音が鳴り響く」ような制作過程が排除され、「無言の背中」しか描かれていません。

もはやこれは現実の風景には見えず、心象風景、それもセラピー中の風景といった印象。

■藤野の世界

最初に登場する藤野の4コマ漫画「ファーストキス」は、「事故で死ぬ二人が生まれ変わってもキスをする話」です。

相手が隕石となって世界を破滅させようとも私にキスをしに来てくれる。これは京本というキャラクターとなって象徴的に登場し、京本がこの4コマ漫画「ファーストキス」を大事に保存し幸せそうに微笑む姿は、(それが別世界線の話であろうと、藤野の妄想であろうと)この軸で読めば確かに「名作百合マンガ」ですな。不条理に死んだ京本は、隕石になって世界を滅ぼそうとも(作品世界の論理を破壊しようとも)藤野に会いに来てくれた。だからその価値を知っている藤野は、二人ではじめたマンガ道を歩き続けよう、というストーリーです。

だがまてよ、と。これは本当に藤野と京本という二人の話なのか?

ひょっとして4コマ漫画「ファーストキス」に集約された、藤野一人の世界なのでは?

京本が死んだことを最初に知った時の回想にて、雪の夜に二人が未来を語るシーン。

「じゃあ私ももっと絵ウマくなるね!藤野ちゃんみたいに!」

「おー 京本も私の背中みて成長するんだなー」

これは、「本当は京本のほうがずっと絵の才能があるにもかかわらず、なぜか勘違いしてくれている京本に対して、強がりを言う」という恐ろしいシーンです。

これ、本当に他人の話なのでしょうか?「自分が自分の才能を勘違いし、背中を追い、虚勢と憧れを持って進むしか、創作の道は無い」というシーンなのではないでしょうか。

■ルックバックの恐ろしさ

「ルックバック」という作品、今現在ホヤホヤの大傑作であり、大問題作ですが、私にとって「感情の味がしない」という点において、個人的に好きな作品には入りません。

個人的な勝手な想像ですが、作者の方も、「読者を感動させよう」とは思ってないんじゃないでしょうか? 感動よりも、もっと孤独で静寂で恐ろしい、自分にとっての必然を描いたのではないでしょうか。

この作品にて、漫画を描くシーンがすべて「微動だにせず、静寂な背中」しか描かれていないことを、先ほど「感情の味がしない理由、違和感」として書きました。なぜ、こうした表現を選択したのでしょうか?

このレイアウトは、当然タイトル「ルックバック」の表象でもあり、「ライバル・仲間とお互いの背中を追いかけあうモチベーションの風景」でもあり、そしてストーリー上、「藤野歩」のサインが入ったドテラから見つめた映像でもあります。

ラストシーン、それまで同様、静かな背中だけを見つめる画角、このレイアウトを見つめるカメラは、死んだ京本の視線でもあり、サイン入りの自分自身の視線でもあります。そして、この作品中で数々描かれた同様の「背中」のシーンも、すべて「死者が自分を見つめる」視点、「自分が自分を見つめる」視点ではないでしょうか。

創作とは、物語とは、世界が前へ進むとは、死者の視線を背中に背負い続ける事に他ならない。感情に惹かれてルックバックすることがあれば、それは「よもつひらさか」から黄泉の国を振り返る事となる。自分の為すべきことは、目の前の方向にあるのだ。言葉にしなくても、振り返らずとも、死者は常に背中から見ており、自分自身もその死者の一人なのである。

…というのが、この作品の恐ろしい帰着点ではないかと思われます。

Re:時をかける転校生

コロナが世間をコロコロしているうちは、おれも家でゴロゴロしていて良い、といった歪んだ知見を得てボーっとしておりましたら、はや今年も残暑なのでして、いかがお過ごしでざんしょ。

九州にいる友達と「オンライン飲み会をやろう」とたくらみ、ここはひとつテーマを設定して予習の上で語らふではないか、という事で決めましたのが、「追悼:大林宣彦」。

有名な「転校生」やら「時をかける少女」やら「さびしんぼう」やら、わたくしほぼ未見でして、唯一鑑賞済みなのは監督メジャーデビュー作の「ハウス」というホラー映画のみだったのですね。

ま、この1977年作「HOUSE ハウス」を見た経緯も、かなり近年になってからでして、とあるイラストレーター友達と、美少女ホラー漫画家の伊藤潤二の話題で大盛り上がりしている時に、「カイヤさん伊藤潤二好きならゼッタイこれ見るべき」と彼からDVD借りまして、なるほどなるほど確かに同じ倒錯的美しさと笑いがありよるわ! とワハハハ笑って楽しく見たのですが、言わばこれ、趣味とわかって趣味の映画を見たような体験でして、ちょっと色眼鏡だったのですね。

で、今回、学生時代からの腐れ縁である九州の大学教授Iちゃん氏がテーマ作品として「おそるおそる」提案しましたのが、2007年、大林宣彦監督作品「転校生 さよなら あなた」でございます。尾道を舞台とした有名な1982年「転校生」に対し、こちらは舞台を信州長野市に移し、全く新しい配役で作り直した25年たってのリメイク作品です。

これが、予想以上に面白かった。面白い以上に、「本当にこれで良いんだろうか。」「そもそも映画にしろ小説にしろ、アニメにしろマンガにしろ、物語が成立するとはなんぞやねん。」「ぜんたい作品とは、どこを完成として目指すものなんや。」と、自分が傑作を見たのか失敗作を見たのか、S級を見たのかB級を見たのかよくわからん心境におちいり、いきおい1983年「時をかける少女」も見たところさらに衝撃を受け、今回の感想に至りました。ネタバレ全開にてまいりますのでご容赦を。

●大林宣彦という究極の学生映画●

日本に自主製作映画の地平を切り開き、テレビCM製作者としての成功後に商業映画へ乗り込み、角川美少女アイドル映画を確立し、本年4月に他界するまでおびただしい量の作品を撮りまくったという映画監督、大林宣彦。

その視聴者として、ほぼターゲットの世代だったであろうわたくしですが(1982「転校生」の時点で中1、1983「時をかける少女」にて中2、1985「さびしんぼう」にて高1でした)、当時から、おそらく現在においても一種「映画オンチ」である自分にとっては、特に見に行く動機も友達もおらず、関係のない「芸能界の話題」という感じだったのですね。「だって、薬師丸ひろ子・原田知世・富田靖子らの売り出し映画であり、ファンが見るための青春アイドル大衆映画でしょう?」という認識。

まいりました。ぜんぜん青春アイドル大衆映画じゃありませんでした。特に、伝説的に評価の高い1983「時をかける少女」の原田知世において、「こんなのアイドルじゃないじゃん! ただの、そのへんの棒読みチッポケ少女じゃん!(良い意味で)」と、大変な衝撃を受けました。

たまたま見た、たまたまカルト趣味的な1977「ハウス」が異常だったわけではなく、こりゃ、大林宣彦という人のモノづくりの根本姿勢が完全に異常なのでは、と。

膨大な大林映画の中で私の見たわずか3作品ではありますが、共通する事として、一言で言ってしまえば、強く「学生映画」だと思ったのですね。しかも「面白い方の学生映画」です。

「面白い方」とは何か? それは、簡単に言うと「自分が通う学校と知り合いが出てくる学生映画」ですね。

学生(特に中・高校生)にとって、「見慣れた学校、その周りの風景、特に仲良くもなく集団生活を送るクラスメート」が、誰かのたくらみによってひとたび「学生映画」としてフィルムに転写されるや、「そこに、あいつが映っていて、演技しているだけで面白い」という、究極の娯楽作品となるのですよね。この面白さとは何か。

実写映画とは、現実の風景や人を写し込んだものではあるけれど、現実を切り取っただけのものではなく、新たな創作物でもあるわけです。現実を材料とし、新たに立ち上げた「作り物」。自分の知っている「現実」であった風景・人物が、フィルムの中で「作り物」として立ち上がっている違和感、そこに「確かに新しい世界が生まれている実感、そして自分もそこに接続している実感」を感じ取る現象が、学生映画の面白さなのではないかな、と推定します。

逆に、自分の知らない学生映画、どこかの誰かが撮った「自分に関係の無い」素人映画においては、単に下手なだけで感情移入のできない、入りこめない物語となりますね。

えっ、ちょっと待てと。「大林宣彦の映画には、別に自分の知っている学校や友達が出てくるわけではないよ?」となりますが、ここで大林作品においては「日本人共通の故郷的な地方都市」「近所の兄ちゃん姉ちゃん的な素朴な棒読み演技」「わかりやすく有名な児童文学・ジュブナイル短編」「芸能界の新人アイドルという国民の妹的存在」「ゲスト的に唐突に出演する有名人」をうまいこと配置して、「あ、この女の子、昔のクラスメートだったかも」「この路地を、昔自分が通っていてもおかしくない」感を出していると思うのですよね、とりあえず。

そして「自分の知っている風景・人物」を材料とした上で、いよいよ学生映画としての悪ノリ、おふざけ、荒唐無稽な演出がこねくり回され、SFやら怪獣特撮物やら不条理物やらに仕立て上げられ、文化祭にて上演され、意味不明な内容ながらも学内友人たちには大うけする、というのが学生映画のタダシイ姿であり、多くの映像関係者の原体験でもあり、今なお作品の舞台として使われる設定だと思います。

そこにおいては、もう過激に、バカバカしいくらいに異常な設定をぶち込んだ方が、「本来の学校生活の日常のつまらなさ」を吹き飛ばしてくれるエネルギーを持つのであり、フィルムに傷をつけて変な加工をしたり、コマ撮りをしたり、学生ながらのチープな技術を駆使するのですね。

で、大林映画において、この「チープな変な加工」が頻出するところが、また問題なのでありんす。やりすぎだろ、と。学生が喜々としてやりそうなチープな演出を、大の大人が大金かけて、大林映画盛り込みすぎやろと。

●なぜ大林映画は私たちをズッコケさせるのか●

いえね、友人Iちゃん氏も私も、特に1983「時をかける少女」においては「良かった。素晴らしかった。」と大絶賛なのですよ。基本的に。

ですが、ビールひっかけてオンライン談義に繰り出した結果ですね、「15歳があんな事言うか!」「あの時計屋のジジイはなんじゃ?」「どようびの、じっけんしつ~っ!」と、チープな演出、ついていけない唐突なセリフなどにツッコミを入れるだけで、酒が進んでしまうのですね。う~ん、もう、どーしても語らずにはいられないって感じ。

そうしたシーンに対してIちゃん氏が言った適格な表現として、「ズッコケちゃいますよ!」と。本当に見ててズッコケちゃうんですよ。

ストーリーが動き出す部分にて、理科実験室で謎の薬品の香りを嗅いで、たおれる原田知世。シリアスな事件発生シーンですね。そこで側にあった何かのどうでもよい黒い粉が落ちて、原田知世の顔にかかるんですけどね、えっ、かかりすぎやろ! 顔真っ黒やんけ! とそっちが気になっちゃうんですね。

男子学生二人に抱きかかえられ保健室に寝かされ、先生方も心配して介抱してあげてるんですけどね、あの、顔真っ黒のままだから! まずそれ拭いてあげて! だいたいその粉、話に関係ないよね? 理科室に無造作に置いてある大量の黒い粉、なんなの、二酸化マンガンか何かなの? かけすぎ! 酸素発生しちゃうよ! と、ツッコまざるをえないのですね。

それからこの話、基本的にタイムトラベラー物、超能力物ですから、超自然的現象シーンがあるんですけどね、その演出がすべてチープ。コマ送りで人物を動かしたり、モノクロとカラーを混ぜたり、さらに異常な色調にしたり、時計の針が手書きアニメ風に飛び出して来たりとかとか。

だいたい、コマ撮りって、最初に8ミリカメラ手にした中高生が必ず試したくなる、特撮とも言えない基本の禁じ手ですからね。そのチープさ表現がハンパない。

1977「ハウス」も、コメディホラー物だけあって、さらに過剰にチープな演出てんこ盛りのぶっ飛んだ内容ではあったのですが、少女マンガ的、学園テレビドラマ的という枠組では安定した舞台に立脚していて、わかりやすいとも言えたのです。ハリボテ原色ペンキ絵風の混沌映像ながら、「なんの物語が立ち上がったのか」が、明確なわけです。ところが1983「時をかける少女」においては、アイドル青春映画が始まるかと思いきや、小津安二郎のような渋い日本映画のベースがどーんと敷かれ、その上に棒読み主人公が配置され、超能力シーンにてチープな学生映画手法が展開されるというわけで、一見、マジメな舞台に見える分、余計に「もう、集中して話に入れない! ズッコケる!」となるわけです。

問題は、なぜ、わざわざ「ズッコケる」ように撮るのか、という事です。そこには「作り物」という視点が、強烈に突き刺さっているように感じます。

作り物映画の究極としては、全てを自分で無から描き出すアニメーションの世界があるわけですが、その場合の根本姿勢は「いかに本物らしく見せるか」ですよね。白い紙という虚無空間の上に、いかに絵を描き動かし、本物らしく生命を吹き込むかの技術革新です。「絵だという事は解っている。人が描いたものだということは解っている。それが、こんなに生き生きと、一つの世界として立ち上がり、動いているとは、なんと素晴らしいことか!」という感動がアニメの根本にあると思うのですね。

片や実写映画においては、「記録映像」「ノンフィクション」という究極の現実、「写実」でもあるわけです。現実の出来事を正確に写し取り、現場で体験しうることを忠実に再現してくれる価値。そこに嘘は無く、「写実」という絶対的な説得力で観客を引き付ける。

つまり、「実写映画で架空の創作物語を演じる」という事は、事実を材料に嘘をつくような、相反した指向があると思うのですね。どっちやねん、と。現実を写したいのか、作り物を見せたいのか、どっちやねんと。

そのバランスを上手にとりつつ、「現実かな? 作り物かな?」と物語性の平均台の上をソロリ、ソロリと歩くように映画を見ておりますと、大林宣彦がドカーンとチープ演出を繰り出してくる。「うわーっ! 作り物だったーっ!」とズッコケちゃうわけです。

これはもう、大林宣彦の宣言ですよ。「あたしゃ、作り物を作る。」という強烈な決意表明ですよ。なぜ思い切ってこんな宣言ができるかと言うと、実は「実写の生身の力」を信じているからとも言えますね。乱暴に言ってしまえば、「尾道の、この良い感じの路地を写しておけば、大事な事はそれだけで伝わる」「14、5歳の純朴な少年少女を写しておけば、演技なんてしてもしなくても、素の魅力はフィルムに写る」という確信。この確信の元に、時に観客を大げさにズッコケさせ、ズッコケることで、作り物の物語の上に、隠しきれない素の魅力が、新しい生命として立ち上がる。と、まあ、こんな大それたことを企て、なんと成功してしまっているのが、大林宣彦の恐ろしさだと言えるんじゃないでしょうか。

原田知世の演技は、はっきり言ってヒドイ。最初から最後まで、学芸会の演劇調であり、ただの棒読みよりなおヒドイ。次にヒドイのは未来人深町の棒読み演技であり、主人公二人が学芸会なのですね。一方、先生役の岸部一徳や幼馴染役の尾美としのりはさすがに上手で、実に自然。この演技のギャップが同じ空間に共存しているところが、なんとも異次元感を出していて、恐ろしい。深読みすれば、時空移動能力を備えた二人の演技だけが異様に下手なのであって、これはつまり、「作り物の上に輝く新しい魅力」という理念に合致しているわけですな。

ということで、あとは褒めるターンでまいります。

●脚本のうまさ●

1983「時をかける少女」をあらためて見直すと、脚本が実にうまいのですね。尾道の素朴風景や、ズッコケ演出シーンに目を奪われてしまいがちですが、SF短編物としても悲恋物としても、うまく円環が出来ている。ネタバレした上で見直しますと、まず冒頭シーンからして、どの瞬間から未来人深町の洗脳が始まっているのかが明確にわかる作りになっており、情緒的にも実にうまいですね。スキー場で二人が出会い「ここから嘘が始まった」のがわかり、「ここから騙されたニセモノの日常」でもありながら「ここから始まった純粋な恋」でもあり、2度見目の方がグッときます。

現実の男、幼馴染のゴローちゃんと、非現実の男、未来人深町との対比も良い。現実・日常から逃れるわけにはいかないゴローちゃんの視線の重さなどもしっかり描かれていて、「これが、あのズッコケ時間跳躍シーンと同じ映画空間かっ…」と愕然とします。

校庭での弓道シーン、良いですね。ああした校庭のホコリっぽさ、せまい所で色んなクラブがごちゃごちゃ活動している空気ってのは、もう誰が見ても「知っている」学生生活感が出ていて、ビシッと締まります。

さてさて、こうして「良いところ」を味わいながら見ていきますと、なんと、過剰だと思われたチープな作り物シーンも、「あれはあれで、なかなか趣があって良い…」「うん、あれで良い。時間跳躍という超常現象を、現代の映画という地平に表出させた場合、ああなるのが正しいのだ。」「あの棒読みセリフ回しだからこそ、逃れられない運命を表しているのだ。演技の上手い下手で表現できるようなテーマではないのだ。」と、ズボズボ沼にはまっていくことになりますので、恐ろしい限りです。

●1983「時をかける少女」ラストシーンの到達点●

ということで、一度ツボにはまってしまうと、数々の大林ズッコケ言語は、すべて適格で雄弁な最適解のように思えてくるのですが、その究極・完成形として私が最大の衝撃を受けましたのが、1983「時をかける少女」のラストシーンです。

ガッツリネタバレしますと、「土曜日の実験室」に舞い戻った原田知世は、未来人深町くんからすべての経緯を聞き出します。小さいころの深町との大切な思い出も嘘であり、本来はゴローちゃんとの思い出だった。すべてが嘘だった中で、しかし短い間に芽生えた深町と原田知世の愛情は本物であり、二人は苦悩します。

別れの運命からは逃れようもなく、深町はお互いの記憶を消す終焉の準備を始めるのですが、ここで! 深町くんはおもむろに実験室の乳鉢を手にし、あの日と同じ状態を再現するためか、原田知世の顔にあの黒い粉を塗ったくりはじめるのです! まじめな顔で!

もはや大林節にはまった状態の観客は、ここにおいてズッコケるわけにいかず、「ああ、あの瞬間に戻ってきたんだなあ」とジーンしてしまうのですね。異常なくらいにベッタリと頬を黒く染めた原田知世のシュールな顔を見て、ズッコケることなく、まるで伝統芸能の様式美のようなものさえ感じつつ、二人の別れを深く感じ取るのですね。

目では「異常なものを見た」とわかっているのに、心では感動してしまう。沼です。大林沼です。

話がそれました。「ラストシーンの到達点」として語りたかったのは、さらにこの後です。

実験室での別れから時が立ち、「化粧っけのない」内気な大人に成長した原田知世は、大学の薬学部に残って研究しているのですね。幼馴染のゴローちゃんとも、付き合っているのかいないのか、たいした進展はなさそう。そこに、お互い記憶のない状態であろう未来人深町が訪れ、偶然か必然か、高校時代のスキー場と同じように、二人がぶつかって会話する。このあと再び二人の関係が始まるのか、ただ一瞬の邂逅として過ぎ去るのかは描かれないまま、物語は終わる・・・。

と、ここでエンディングテーマである、「時をかける少女」(作詞作曲:松任谷由実、歌:原田知世)が流れ出すのですが、なんと映像は、二人が別れたあの日の高校の理科実験室、ひとり床に倒れていた原田知世がむくりと起き上がり、深町くんの手で塗られた黒い粉をべったりつけた顔のまま「時をかける少女」を歌い出すのですよ!

その後、曲が進むにつれ、この映画の各撮影シーンにて原田知世が歌い、おそらく撮影の間のカットシーンなども挟み、時に他の共演者も合唱するというすさまじいインパクト映像の中クレジットが流れ、共演者の拍手とともに映画は幕を閉じるのであります。

なんだこれは。わたくしはいったい何を見てしまったのか。

単純に考えれば、「アイドル映画」のエンドロールのサービスとして、NG集的なオマケシーン、およびテーマ曲の紹介を、歌謡番組さながらに共演者みんなで盛り上げた、とも言えますね。

しかしですね、これ、主要なシーンの多くで、原田知世が歌うカットをちゃんと撮影しているのですよ。ということは、映画撮影の当初より計画していたことであり、これこそが「写実」と「作り物」を入り混ぜた大林宣彦の、最重要立脚点なのではないかと思えるのですね。

原田知世が起き上がり歌い出すシーンは、映画のクライマックスで深町くんとの別れのシーンの直後と思われます。つまり、お互いの記憶を消し深町くんが未来に帰った数分後、この映画のヒロインは目を覚まし、歌を歌っているわけです。

もちろんこの時の原田知世は、映画物語上のヒロインではなく、演者としての原田知世であります。いわゆるメタフィクションな次元からのメッセージというわけで、良くある「幕引き後」の演出であり、さほど違和感なく聞き流すことのできる、ほのぼのエンディング曲シーンと言っても良いかもしれません。

しかしこの映画のヒロインは、いままで物語上、さんざ時間跳躍やら空間移動やら繰り返し、まさにメタでチープな演出によって紡がれてきた物語空間の登場人物なわけです。「エンディング曲シーンだけが、いままでのメタ性とは違う、本当のメタ空間、ただの撮影現場シーン」と、どうして言えるでしょう。わたしには信じられません。「幕引き後」などではなく、かといって今までの物語の延長でもなく、第3の物語次元として認識されるべき立ち位置が、あの歌唱空間なのではないでしょうか。

1983制作のこの映画の後、おもにマンガやゲーム、アニメの世界にてタイムリープ物は数多く作られ、「特異点」ですとか「世界線」ですとか「多次元宇宙」ですとか「異世界転生」ですとか「世界のやり直し」ですとか、もうええわというほど大量生産・大量消費されております。が、それらはほぼストーリーのための道具であり、さらに勝手な解釈を加えて言ってしまえば、近年の物語性の喪失という大きな流れの中で、本来、物語が担うべきモチベーションを、安易な世界設定に丸投げしてしまっている状態、だと感じております。

そんな現在と比較してみますと、37年前の理科実験室で原田知世が立ち上がり歌い出した瞬間というのは、自然かつ必然な現象として、作品世界の中に新次元が出現した瞬間を明瞭に映し出しているのではないでしょうか。

このエンディングシーンがあまりに衝撃的だったので、キーワードとしてネットで検索してみたところ、どうやら本年四月の大林宣彦の訃報の後で、この「時をかける少女」をテレビ放映したそうですね。その際、放送時間の都合からか、エンディングの歌唱シーンをすべてカットしてしまったと。それで「なぜあの名シーンを流さないのだ」「むしろ本編を削ってでも、あのエンディングロールを放送しなければ意味がない」との批判が大量に発生したようで、なるほどなるほど、かつてこの映画を見た多くの人は、わかっておるのですね。

「あのエンディングを見て、原田知世のファンになった」という人も多く、まさにアイドル誕生シーンとしても象徴的な瞬間だったと思われます。

最後に一言だけ付け加えますと、とは言え、とは言えですよ、こうして少年少女の素朴な魅力を見事にフィルムに写し、現実と作り物を織り交ぜ、映画としても見事成功させる製作者の手腕とは、やはりオッサンによるオッサン目線の価値観で構築された製作活動だと思うのですよね。世の中には製作者の立ち位置・価値観を上手に隠し、まるで神の視線で編まれたかのような映画も存在しますが、大林宣彦は「作り物でござい。」「作ったのはオッサンでござい。」という事を堂々と表明しているように思われます。究極の学生映画ではありますが、被写体の少年少女たちと同じ学生目線で撮られたものではなく、オッサンによる青春なのであります。さらに本稿が、それを見て喜んでいるオッサンによる感想であることからは、逃れようがないのでございます…。

●Re:転校生●

さてさて、つい「時をかける少女」で盛り上がってしまい、言いたい事のほとんどを話し、書いてしまったのでありますが、最後に、本来の課題作品であった2007「転校生 さよなら あなた」について少しだけ。

こちらはですね、「ハウス」よりも「時をかける~」よりも、ずっと見やすいです。あいかわらずの作り物宣言、学生映画風チープ演出も健在ですが、映画全体がより大きな一つの風景、一つの歌の中にまとめ上げられていくような印象となっております。

おそらく、1982「転校生」の自作リメイク物ということで、いわば前作の変奏曲として、最初から「作り物」であることが明確なのですね。「時をかける~」が未来人深町による記憶操作によるニセモノの日常として立ち上がっていたように、「さよならあなた」では、大ヒットした「転校生」の平行世界という感じ。いや、斜めにズレた世界という感じ。

いえね、この映画、最初から最後まで、ほとんどのシーンにて画面が斜めに傾いているんですよ。良く言えば異世界感、ファンタジー感の演出と言えますが、どちらかというと「単に見ずらいがな。首、傾くがな。」という印象。ほんのときどき、画面の水平が合った時に、急に現実感のあるシーンとなって面白いのですが、効果的に演出されているのかどうかは微妙です。

さて、ズドンとネタバレしますと、この映画はヒロインが死ぬ映画です。男女入れ替わりのあげく不治の難病をわずらったヒロインを車椅子にのせ、二人が長野の山中を逃避行する物語です。「山中恒かと思ったら堀辰雄だった!」とびっくりしましたが、そこに悲劇性は薄く、妙にしっくりくるのですね。

逃避行の道中、時代錯誤な旅芸人一座と行動を共にしたり、謎のパンク風ピアノ運搬姉ちゃんに載せてもらったり、あげくに山中の道端に個人の真新しい墓が、どかーんと孤立して建てられたりと、「堀辰雄かと思ったら寺山修司だった!」という驚きもあるのですが、それらをえいやっと飲み込んでしまいさえすれば、ひとつの物語として、違和感なくまとまっているのです。

なぜ「さよならあなた」においては、作り物感を強調した意味不明展開が「違和感なくまとまっている」かと言うと、この物語空間が「リメイク」「変奏曲」として「作られた」ものであり、その作り物の歪んだ世界が、本来の自然の中に帰着していく大きな流れが、見事に表されているからだと思います。

男女が入れ替わるという歪み、本来は尾道で元カノとキャッキャウフフしていたはずが長野に転校させられた歪み、クラスの優等生として文学・哲学世界に精神の安らぎを得ていたはずが、彼女の変貌により他人と関わっていく歪み、そうした各キャラ、物語設定の歪みが終幕に向かって癒着していく流れが、一本の映画として落ち着いて鑑賞できました。

そこにおいて、「歪みの解消」が主題なのではなく、「歪みの融合による新しい生」が主題となっているのですね。男女入れ替わりが元にもどって終わりなのではなく、そこに確かに新しい理解が生まれた。死をもって終わりなのではなく、生と融合した理解が生まれた。そしておそらく、映画としての「作り物」と「自然・写実」の融合も図られた、という作品だと感じました。

●「作り物」映画の壁●

以上で、九州のIちゃん氏との「追悼:大林宣彦」オンライン飲み会の報告と考察は終わりです。

が、蛇足になりますが、「映画オンチ」としてのわたくしの未解決の葛藤を最後にひとつ。

上記で感想を述べました通り、大林宣彦による「作り物」テイストは、私には受け入れ可能だった。びっくりズッコケな抵抗感は当初あるものの、物語軸に沿って鑑賞する限り、印象は好転し、理解可能なものとなった。

しかし、私が自身を「映画オンチ」と感じ、うまく咀嚼できない映画作品が山ほどあることも事実でして、その際に咀嚼の壁となってぶつかるのが、まさにこの「作り物」感であるわけなのですね。

外国映画で言いますと、タランティーノ作品や、ティム・バートン作品に感じる作り物感。なかなか手ごわく苦手な壁です。

日本映画で言いますと、たとえば2016「シン・ゴジラ」などを見ますと、前半は「異常な出来事を現実として見る」立場で深くのめり込んだのですが、後半のゴジラを鎮めるための数々の作戦の「作り物」感が苦手でした。

そしてもうひとつ、近年、印象深く「入れなかった」日本の映像作品として、2017「そうして私たちはプールに金魚を、」という短編映画があります。

この「金魚~」の監督である長久允は大林宣彦と同様にテレビCM製作者としての成功を経て映画を作り、2017年、この「そうして私たちはプールに金魚を、」にてサンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを取るという、世界的に才能を認められた方なのですね。映像は、ある意味大林宣彦に似ているんですよ。情緒に寄せた画面加工、作り物なのです。ですが、その先の「にじみ出る素材の輝き」みたいな部分に、なぜか私はたどり着けなかった。「自分が通う学校と知り合いが出てこない方の」学生映画に感じてしまった。

長久允は昨年、長編デビュー作として「WE ARE LITTLE ZOMBIES」を撮り、こちらもサンダンス映画祭で評価を得ています。私は未見ですが、予告映像などを見た限りは、おそらくやはり壁が高い。

大林宣彦が受け入れ可能で長久允が咀嚼困難となるのは、実はたいして大きな差ではなく、平均台からぎりぎり落ちるか落ちないかの微妙なバランスなのかもしれません。それでもやはり「わかるはずなのに、なぜかわかんねえ!」という取り残され感が、長久作品に私が感じる葛藤であり、衝撃として刺さっているのです。目も耳も作品に注ぐことになる映画という仮想現実体験において、なかなか自己のセンサーの調整にとまどう、映画を前にどうして良いのか困る苦悩が確実にあるのですね。

この、対応に困ってしまう「映画オンチ」に対して、数多くの多様な映画を咀嚼可能な映画ファンの資質は、おそらく「作り物に対する信頼・期待」なのではないかと思います。次はどんな新しい作り物を見せてくれるのだろう、どんな作り物のテクニックにて、現実では味わえない衝撃を自分に与えてくれるのだろう、という前向きな食欲を、映画鑑賞眼として持っているや否や。

それは同時に、映画製作者側の資質でもあろうことは容易に想像がつきます。

大林宣彦の遺作となった2020「海辺の映画館 キネマの玉手箱」を九州のIちゃん氏が見たというので感想を聞いたところ、「もう、ハチャメチャ。さすがについていけない…」というので、きっと、長年作り物を作ってきた男の最後の大暴走が輝いておるのだろうと思い、ぜひ近々、体調を整えて鑑賞してみようと思っております。

九州にいる友達と「オンライン飲み会をやろう」とたくらみ、ここはひとつテーマを設定して予習の上で語らふではないか、という事で決めましたのが、「追悼:大林宣彦」。

有名な「転校生」やら「時をかける少女」やら「さびしんぼう」やら、わたくしほぼ未見でして、唯一鑑賞済みなのは監督メジャーデビュー作の「ハウス」というホラー映画のみだったのですね。

ま、この1977年作「HOUSE ハウス」を見た経緯も、かなり近年になってからでして、とあるイラストレーター友達と、美少女ホラー漫画家の伊藤潤二の話題で大盛り上がりしている時に、「カイヤさん伊藤潤二好きならゼッタイこれ見るべき」と彼からDVD借りまして、なるほどなるほど確かに同じ倒錯的美しさと笑いがありよるわ! とワハハハ笑って楽しく見たのですが、言わばこれ、趣味とわかって趣味の映画を見たような体験でして、ちょっと色眼鏡だったのですね。

で、今回、学生時代からの腐れ縁である九州の大学教授Iちゃん氏がテーマ作品として「おそるおそる」提案しましたのが、2007年、大林宣彦監督作品「転校生 さよなら あなた」でございます。尾道を舞台とした有名な1982年「転校生」に対し、こちらは舞台を信州長野市に移し、全く新しい配役で作り直した25年たってのリメイク作品です。

これが、予想以上に面白かった。面白い以上に、「本当にこれで良いんだろうか。」「そもそも映画にしろ小説にしろ、アニメにしろマンガにしろ、物語が成立するとはなんぞやねん。」「ぜんたい作品とは、どこを完成として目指すものなんや。」と、自分が傑作を見たのか失敗作を見たのか、S級を見たのかB級を見たのかよくわからん心境におちいり、いきおい1983年「時をかける少女」も見たところさらに衝撃を受け、今回の感想に至りました。ネタバレ全開にてまいりますのでご容赦を。

●大林宣彦という究極の学生映画●

日本に自主製作映画の地平を切り開き、テレビCM製作者としての成功後に商業映画へ乗り込み、角川美少女アイドル映画を確立し、本年4月に他界するまでおびただしい量の作品を撮りまくったという映画監督、大林宣彦。

その視聴者として、ほぼターゲットの世代だったであろうわたくしですが(1982「転校生」の時点で中1、1983「時をかける少女」にて中2、1985「さびしんぼう」にて高1でした)、当時から、おそらく現在においても一種「映画オンチ」である自分にとっては、特に見に行く動機も友達もおらず、関係のない「芸能界の話題」という感じだったのですね。「だって、薬師丸ひろ子・原田知世・富田靖子らの売り出し映画であり、ファンが見るための青春アイドル大衆映画でしょう?」という認識。

まいりました。ぜんぜん青春アイドル大衆映画じゃありませんでした。特に、伝説的に評価の高い1983「時をかける少女」の原田知世において、「こんなのアイドルじゃないじゃん! ただの、そのへんの棒読みチッポケ少女じゃん!(良い意味で)」と、大変な衝撃を受けました。

たまたま見た、たまたまカルト趣味的な1977「ハウス」が異常だったわけではなく、こりゃ、大林宣彦という人のモノづくりの根本姿勢が完全に異常なのでは、と。

膨大な大林映画の中で私の見たわずか3作品ではありますが、共通する事として、一言で言ってしまえば、強く「学生映画」だと思ったのですね。しかも「面白い方の学生映画」です。

「面白い方」とは何か? それは、簡単に言うと「自分が通う学校と知り合いが出てくる学生映画」ですね。

学生(特に中・高校生)にとって、「見慣れた学校、その周りの風景、特に仲良くもなく集団生活を送るクラスメート」が、誰かのたくらみによってひとたび「学生映画」としてフィルムに転写されるや、「そこに、あいつが映っていて、演技しているだけで面白い」という、究極の娯楽作品となるのですよね。この面白さとは何か。

実写映画とは、現実の風景や人を写し込んだものではあるけれど、現実を切り取っただけのものではなく、新たな創作物でもあるわけです。現実を材料とし、新たに立ち上げた「作り物」。自分の知っている「現実」であった風景・人物が、フィルムの中で「作り物」として立ち上がっている違和感、そこに「確かに新しい世界が生まれている実感、そして自分もそこに接続している実感」を感じ取る現象が、学生映画の面白さなのではないかな、と推定します。

逆に、自分の知らない学生映画、どこかの誰かが撮った「自分に関係の無い」素人映画においては、単に下手なだけで感情移入のできない、入りこめない物語となりますね。

えっ、ちょっと待てと。「大林宣彦の映画には、別に自分の知っている学校や友達が出てくるわけではないよ?」となりますが、ここで大林作品においては「日本人共通の故郷的な地方都市」「近所の兄ちゃん姉ちゃん的な素朴な棒読み演技」「わかりやすく有名な児童文学・ジュブナイル短編」「芸能界の新人アイドルという国民の妹的存在」「ゲスト的に唐突に出演する有名人」をうまいこと配置して、「あ、この女の子、昔のクラスメートだったかも」「この路地を、昔自分が通っていてもおかしくない」感を出していると思うのですよね、とりあえず。

そして「自分の知っている風景・人物」を材料とした上で、いよいよ学生映画としての悪ノリ、おふざけ、荒唐無稽な演出がこねくり回され、SFやら怪獣特撮物やら不条理物やらに仕立て上げられ、文化祭にて上演され、意味不明な内容ながらも学内友人たちには大うけする、というのが学生映画のタダシイ姿であり、多くの映像関係者の原体験でもあり、今なお作品の舞台として使われる設定だと思います。

そこにおいては、もう過激に、バカバカしいくらいに異常な設定をぶち込んだ方が、「本来の学校生活の日常のつまらなさ」を吹き飛ばしてくれるエネルギーを持つのであり、フィルムに傷をつけて変な加工をしたり、コマ撮りをしたり、学生ながらのチープな技術を駆使するのですね。

で、大林映画において、この「チープな変な加工」が頻出するところが、また問題なのでありんす。やりすぎだろ、と。学生が喜々としてやりそうなチープな演出を、大の大人が大金かけて、大林映画盛り込みすぎやろと。

●なぜ大林映画は私たちをズッコケさせるのか●

いえね、友人Iちゃん氏も私も、特に1983「時をかける少女」においては「良かった。素晴らしかった。」と大絶賛なのですよ。基本的に。

ですが、ビールひっかけてオンライン談義に繰り出した結果ですね、「15歳があんな事言うか!」「あの時計屋のジジイはなんじゃ?」「どようびの、じっけんしつ~っ!」と、チープな演出、ついていけない唐突なセリフなどにツッコミを入れるだけで、酒が進んでしまうのですね。う~ん、もう、どーしても語らずにはいられないって感じ。

そうしたシーンに対してIちゃん氏が言った適格な表現として、「ズッコケちゃいますよ!」と。本当に見ててズッコケちゃうんですよ。

ストーリーが動き出す部分にて、理科実験室で謎の薬品の香りを嗅いで、たおれる原田知世。シリアスな事件発生シーンですね。そこで側にあった何かのどうでもよい黒い粉が落ちて、原田知世の顔にかかるんですけどね、えっ、かかりすぎやろ! 顔真っ黒やんけ! とそっちが気になっちゃうんですね。

男子学生二人に抱きかかえられ保健室に寝かされ、先生方も心配して介抱してあげてるんですけどね、あの、顔真っ黒のままだから! まずそれ拭いてあげて! だいたいその粉、話に関係ないよね? 理科室に無造作に置いてある大量の黒い粉、なんなの、二酸化マンガンか何かなの? かけすぎ! 酸素発生しちゃうよ! と、ツッコまざるをえないのですね。

それからこの話、基本的にタイムトラベラー物、超能力物ですから、超自然的現象シーンがあるんですけどね、その演出がすべてチープ。コマ送りで人物を動かしたり、モノクロとカラーを混ぜたり、さらに異常な色調にしたり、時計の針が手書きアニメ風に飛び出して来たりとかとか。

だいたい、コマ撮りって、最初に8ミリカメラ手にした中高生が必ず試したくなる、特撮とも言えない基本の禁じ手ですからね。そのチープさ表現がハンパない。

1977「ハウス」も、コメディホラー物だけあって、さらに過剰にチープな演出てんこ盛りのぶっ飛んだ内容ではあったのですが、少女マンガ的、学園テレビドラマ的という枠組では安定した舞台に立脚していて、わかりやすいとも言えたのです。ハリボテ原色ペンキ絵風の混沌映像ながら、「なんの物語が立ち上がったのか」が、明確なわけです。ところが1983「時をかける少女」においては、アイドル青春映画が始まるかと思いきや、小津安二郎のような渋い日本映画のベースがどーんと敷かれ、その上に棒読み主人公が配置され、超能力シーンにてチープな学生映画手法が展開されるというわけで、一見、マジメな舞台に見える分、余計に「もう、集中して話に入れない! ズッコケる!」となるわけです。

問題は、なぜ、わざわざ「ズッコケる」ように撮るのか、という事です。そこには「作り物」という視点が、強烈に突き刺さっているように感じます。

作り物映画の究極としては、全てを自分で無から描き出すアニメーションの世界があるわけですが、その場合の根本姿勢は「いかに本物らしく見せるか」ですよね。白い紙という虚無空間の上に、いかに絵を描き動かし、本物らしく生命を吹き込むかの技術革新です。「絵だという事は解っている。人が描いたものだということは解っている。それが、こんなに生き生きと、一つの世界として立ち上がり、動いているとは、なんと素晴らしいことか!」という感動がアニメの根本にあると思うのですね。

片や実写映画においては、「記録映像」「ノンフィクション」という究極の現実、「写実」でもあるわけです。現実の出来事を正確に写し取り、現場で体験しうることを忠実に再現してくれる価値。そこに嘘は無く、「写実」という絶対的な説得力で観客を引き付ける。

つまり、「実写映画で架空の創作物語を演じる」という事は、事実を材料に嘘をつくような、相反した指向があると思うのですね。どっちやねん、と。現実を写したいのか、作り物を見せたいのか、どっちやねんと。

そのバランスを上手にとりつつ、「現実かな? 作り物かな?」と物語性の平均台の上をソロリ、ソロリと歩くように映画を見ておりますと、大林宣彦がドカーンとチープ演出を繰り出してくる。「うわーっ! 作り物だったーっ!」とズッコケちゃうわけです。

これはもう、大林宣彦の宣言ですよ。「あたしゃ、作り物を作る。」という強烈な決意表明ですよ。なぜ思い切ってこんな宣言ができるかと言うと、実は「実写の生身の力」を信じているからとも言えますね。乱暴に言ってしまえば、「尾道の、この良い感じの路地を写しておけば、大事な事はそれだけで伝わる」「14、5歳の純朴な少年少女を写しておけば、演技なんてしてもしなくても、素の魅力はフィルムに写る」という確信。この確信の元に、時に観客を大げさにズッコケさせ、ズッコケることで、作り物の物語の上に、隠しきれない素の魅力が、新しい生命として立ち上がる。と、まあ、こんな大それたことを企て、なんと成功してしまっているのが、大林宣彦の恐ろしさだと言えるんじゃないでしょうか。

原田知世の演技は、はっきり言ってヒドイ。最初から最後まで、学芸会の演劇調であり、ただの棒読みよりなおヒドイ。次にヒドイのは未来人深町の棒読み演技であり、主人公二人が学芸会なのですね。一方、先生役の岸部一徳や幼馴染役の尾美としのりはさすがに上手で、実に自然。この演技のギャップが同じ空間に共存しているところが、なんとも異次元感を出していて、恐ろしい。深読みすれば、時空移動能力を備えた二人の演技だけが異様に下手なのであって、これはつまり、「作り物の上に輝く新しい魅力」という理念に合致しているわけですな。

ということで、あとは褒めるターンでまいります。

●脚本のうまさ●

1983「時をかける少女」をあらためて見直すと、脚本が実にうまいのですね。尾道の素朴風景や、ズッコケ演出シーンに目を奪われてしまいがちですが、SF短編物としても悲恋物としても、うまく円環が出来ている。ネタバレした上で見直しますと、まず冒頭シーンからして、どの瞬間から未来人深町の洗脳が始まっているのかが明確にわかる作りになっており、情緒的にも実にうまいですね。スキー場で二人が出会い「ここから嘘が始まった」のがわかり、「ここから騙されたニセモノの日常」でもありながら「ここから始まった純粋な恋」でもあり、2度見目の方がグッときます。

現実の男、幼馴染のゴローちゃんと、非現実の男、未来人深町との対比も良い。現実・日常から逃れるわけにはいかないゴローちゃんの視線の重さなどもしっかり描かれていて、「これが、あのズッコケ時間跳躍シーンと同じ映画空間かっ…」と愕然とします。

校庭での弓道シーン、良いですね。ああした校庭のホコリっぽさ、せまい所で色んなクラブがごちゃごちゃ活動している空気ってのは、もう誰が見ても「知っている」学生生活感が出ていて、ビシッと締まります。

さてさて、こうして「良いところ」を味わいながら見ていきますと、なんと、過剰だと思われたチープな作り物シーンも、「あれはあれで、なかなか趣があって良い…」「うん、あれで良い。時間跳躍という超常現象を、現代の映画という地平に表出させた場合、ああなるのが正しいのだ。」「あの棒読みセリフ回しだからこそ、逃れられない運命を表しているのだ。演技の上手い下手で表現できるようなテーマではないのだ。」と、ズボズボ沼にはまっていくことになりますので、恐ろしい限りです。

●1983「時をかける少女」ラストシーンの到達点●

ということで、一度ツボにはまってしまうと、数々の大林ズッコケ言語は、すべて適格で雄弁な最適解のように思えてくるのですが、その究極・完成形として私が最大の衝撃を受けましたのが、1983「時をかける少女」のラストシーンです。

ガッツリネタバレしますと、「土曜日の実験室」に舞い戻った原田知世は、未来人深町くんからすべての経緯を聞き出します。小さいころの深町との大切な思い出も嘘であり、本来はゴローちゃんとの思い出だった。すべてが嘘だった中で、しかし短い間に芽生えた深町と原田知世の愛情は本物であり、二人は苦悩します。

別れの運命からは逃れようもなく、深町はお互いの記憶を消す終焉の準備を始めるのですが、ここで! 深町くんはおもむろに実験室の乳鉢を手にし、あの日と同じ状態を再現するためか、原田知世の顔にあの黒い粉を塗ったくりはじめるのです! まじめな顔で!

もはや大林節にはまった状態の観客は、ここにおいてズッコケるわけにいかず、「ああ、あの瞬間に戻ってきたんだなあ」とジーンしてしまうのですね。異常なくらいにベッタリと頬を黒く染めた原田知世のシュールな顔を見て、ズッコケることなく、まるで伝統芸能の様式美のようなものさえ感じつつ、二人の別れを深く感じ取るのですね。

目では「異常なものを見た」とわかっているのに、心では感動してしまう。沼です。大林沼です。

話がそれました。「ラストシーンの到達点」として語りたかったのは、さらにこの後です。

実験室での別れから時が立ち、「化粧っけのない」内気な大人に成長した原田知世は、大学の薬学部に残って研究しているのですね。幼馴染のゴローちゃんとも、付き合っているのかいないのか、たいした進展はなさそう。そこに、お互い記憶のない状態であろう未来人深町が訪れ、偶然か必然か、高校時代のスキー場と同じように、二人がぶつかって会話する。このあと再び二人の関係が始まるのか、ただ一瞬の邂逅として過ぎ去るのかは描かれないまま、物語は終わる・・・。

と、ここでエンディングテーマである、「時をかける少女」(作詞作曲:松任谷由実、歌:原田知世)が流れ出すのですが、なんと映像は、二人が別れたあの日の高校の理科実験室、ひとり床に倒れていた原田知世がむくりと起き上がり、深町くんの手で塗られた黒い粉をべったりつけた顔のまま「時をかける少女」を歌い出すのですよ!

その後、曲が進むにつれ、この映画の各撮影シーンにて原田知世が歌い、おそらく撮影の間のカットシーンなども挟み、時に他の共演者も合唱するというすさまじいインパクト映像の中クレジットが流れ、共演者の拍手とともに映画は幕を閉じるのであります。

なんだこれは。わたくしはいったい何を見てしまったのか。

単純に考えれば、「アイドル映画」のエンドロールのサービスとして、NG集的なオマケシーン、およびテーマ曲の紹介を、歌謡番組さながらに共演者みんなで盛り上げた、とも言えますね。

しかしですね、これ、主要なシーンの多くで、原田知世が歌うカットをちゃんと撮影しているのですよ。ということは、映画撮影の当初より計画していたことであり、これこそが「写実」と「作り物」を入り混ぜた大林宣彦の、最重要立脚点なのではないかと思えるのですね。

原田知世が起き上がり歌い出すシーンは、映画のクライマックスで深町くんとの別れのシーンの直後と思われます。つまり、お互いの記憶を消し深町くんが未来に帰った数分後、この映画のヒロインは目を覚まし、歌を歌っているわけです。

もちろんこの時の原田知世は、映画物語上のヒロインではなく、演者としての原田知世であります。いわゆるメタフィクションな次元からのメッセージというわけで、良くある「幕引き後」の演出であり、さほど違和感なく聞き流すことのできる、ほのぼのエンディング曲シーンと言っても良いかもしれません。

しかしこの映画のヒロインは、いままで物語上、さんざ時間跳躍やら空間移動やら繰り返し、まさにメタでチープな演出によって紡がれてきた物語空間の登場人物なわけです。「エンディング曲シーンだけが、いままでのメタ性とは違う、本当のメタ空間、ただの撮影現場シーン」と、どうして言えるでしょう。わたしには信じられません。「幕引き後」などではなく、かといって今までの物語の延長でもなく、第3の物語次元として認識されるべき立ち位置が、あの歌唱空間なのではないでしょうか。

1983制作のこの映画の後、おもにマンガやゲーム、アニメの世界にてタイムリープ物は数多く作られ、「特異点」ですとか「世界線」ですとか「多次元宇宙」ですとか「異世界転生」ですとか「世界のやり直し」ですとか、もうええわというほど大量生産・大量消費されております。が、それらはほぼストーリーのための道具であり、さらに勝手な解釈を加えて言ってしまえば、近年の物語性の喪失という大きな流れの中で、本来、物語が担うべきモチベーションを、安易な世界設定に丸投げしてしまっている状態、だと感じております。

そんな現在と比較してみますと、37年前の理科実験室で原田知世が立ち上がり歌い出した瞬間というのは、自然かつ必然な現象として、作品世界の中に新次元が出現した瞬間を明瞭に映し出しているのではないでしょうか。

このエンディングシーンがあまりに衝撃的だったので、キーワードとしてネットで検索してみたところ、どうやら本年四月の大林宣彦の訃報の後で、この「時をかける少女」をテレビ放映したそうですね。その際、放送時間の都合からか、エンディングの歌唱シーンをすべてカットしてしまったと。それで「なぜあの名シーンを流さないのだ」「むしろ本編を削ってでも、あのエンディングロールを放送しなければ意味がない」との批判が大量に発生したようで、なるほどなるほど、かつてこの映画を見た多くの人は、わかっておるのですね。

「あのエンディングを見て、原田知世のファンになった」という人も多く、まさにアイドル誕生シーンとしても象徴的な瞬間だったと思われます。

最後に一言だけ付け加えますと、とは言え、とは言えですよ、こうして少年少女の素朴な魅力を見事にフィルムに写し、現実と作り物を織り交ぜ、映画としても見事成功させる製作者の手腕とは、やはりオッサンによるオッサン目線の価値観で構築された製作活動だと思うのですよね。世の中には製作者の立ち位置・価値観を上手に隠し、まるで神の視線で編まれたかのような映画も存在しますが、大林宣彦は「作り物でござい。」「作ったのはオッサンでござい。」という事を堂々と表明しているように思われます。究極の学生映画ではありますが、被写体の少年少女たちと同じ学生目線で撮られたものではなく、オッサンによる青春なのであります。さらに本稿が、それを見て喜んでいるオッサンによる感想であることからは、逃れようがないのでございます…。

●Re:転校生●

さてさて、つい「時をかける少女」で盛り上がってしまい、言いたい事のほとんどを話し、書いてしまったのでありますが、最後に、本来の課題作品であった2007「転校生 さよなら あなた」について少しだけ。

こちらはですね、「ハウス」よりも「時をかける~」よりも、ずっと見やすいです。あいかわらずの作り物宣言、学生映画風チープ演出も健在ですが、映画全体がより大きな一つの風景、一つの歌の中にまとめ上げられていくような印象となっております。

おそらく、1982「転校生」の自作リメイク物ということで、いわば前作の変奏曲として、最初から「作り物」であることが明確なのですね。「時をかける~」が未来人深町による記憶操作によるニセモノの日常として立ち上がっていたように、「さよならあなた」では、大ヒットした「転校生」の平行世界という感じ。いや、斜めにズレた世界という感じ。

いえね、この映画、最初から最後まで、ほとんどのシーンにて画面が斜めに傾いているんですよ。良く言えば異世界感、ファンタジー感の演出と言えますが、どちらかというと「単に見ずらいがな。首、傾くがな。」という印象。ほんのときどき、画面の水平が合った時に、急に現実感のあるシーンとなって面白いのですが、効果的に演出されているのかどうかは微妙です。

さて、ズドンとネタバレしますと、この映画はヒロインが死ぬ映画です。男女入れ替わりのあげく不治の難病をわずらったヒロインを車椅子にのせ、二人が長野の山中を逃避行する物語です。「山中恒かと思ったら堀辰雄だった!」とびっくりしましたが、そこに悲劇性は薄く、妙にしっくりくるのですね。

逃避行の道中、時代錯誤な旅芸人一座と行動を共にしたり、謎のパンク風ピアノ運搬姉ちゃんに載せてもらったり、あげくに山中の道端に個人の真新しい墓が、どかーんと孤立して建てられたりと、「堀辰雄かと思ったら寺山修司だった!」という驚きもあるのですが、それらをえいやっと飲み込んでしまいさえすれば、ひとつの物語として、違和感なくまとまっているのです。

なぜ「さよならあなた」においては、作り物感を強調した意味不明展開が「違和感なくまとまっている」かと言うと、この物語空間が「リメイク」「変奏曲」として「作られた」ものであり、その作り物の歪んだ世界が、本来の自然の中に帰着していく大きな流れが、見事に表されているからだと思います。

男女が入れ替わるという歪み、本来は尾道で元カノとキャッキャウフフしていたはずが長野に転校させられた歪み、クラスの優等生として文学・哲学世界に精神の安らぎを得ていたはずが、彼女の変貌により他人と関わっていく歪み、そうした各キャラ、物語設定の歪みが終幕に向かって癒着していく流れが、一本の映画として落ち着いて鑑賞できました。

そこにおいて、「歪みの解消」が主題なのではなく、「歪みの融合による新しい生」が主題となっているのですね。男女入れ替わりが元にもどって終わりなのではなく、そこに確かに新しい理解が生まれた。死をもって終わりなのではなく、生と融合した理解が生まれた。そしておそらく、映画としての「作り物」と「自然・写実」の融合も図られた、という作品だと感じました。

●「作り物」映画の壁●

以上で、九州のIちゃん氏との「追悼:大林宣彦」オンライン飲み会の報告と考察は終わりです。

が、蛇足になりますが、「映画オンチ」としてのわたくしの未解決の葛藤を最後にひとつ。

上記で感想を述べました通り、大林宣彦による「作り物」テイストは、私には受け入れ可能だった。びっくりズッコケな抵抗感は当初あるものの、物語軸に沿って鑑賞する限り、印象は好転し、理解可能なものとなった。

しかし、私が自身を「映画オンチ」と感じ、うまく咀嚼できない映画作品が山ほどあることも事実でして、その際に咀嚼の壁となってぶつかるのが、まさにこの「作り物」感であるわけなのですね。

外国映画で言いますと、タランティーノ作品や、ティム・バートン作品に感じる作り物感。なかなか手ごわく苦手な壁です。

日本映画で言いますと、たとえば2016「シン・ゴジラ」などを見ますと、前半は「異常な出来事を現実として見る」立場で深くのめり込んだのですが、後半のゴジラを鎮めるための数々の作戦の「作り物」感が苦手でした。

そしてもうひとつ、近年、印象深く「入れなかった」日本の映像作品として、2017「そうして私たちはプールに金魚を、」という短編映画があります。

この「金魚~」の監督である長久允は大林宣彦と同様にテレビCM製作者としての成功を経て映画を作り、2017年、この「そうして私たちはプールに金魚を、」にてサンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを取るという、世界的に才能を認められた方なのですね。映像は、ある意味大林宣彦に似ているんですよ。情緒に寄せた画面加工、作り物なのです。ですが、その先の「にじみ出る素材の輝き」みたいな部分に、なぜか私はたどり着けなかった。「自分が通う学校と知り合いが出てこない方の」学生映画に感じてしまった。

長久允は昨年、長編デビュー作として「WE ARE LITTLE ZOMBIES」を撮り、こちらもサンダンス映画祭で評価を得ています。私は未見ですが、予告映像などを見た限りは、おそらくやはり壁が高い。

大林宣彦が受け入れ可能で長久允が咀嚼困難となるのは、実はたいして大きな差ではなく、平均台からぎりぎり落ちるか落ちないかの微妙なバランスなのかもしれません。それでもやはり「わかるはずなのに、なぜかわかんねえ!」という取り残され感が、長久作品に私が感じる葛藤であり、衝撃として刺さっているのです。目も耳も作品に注ぐことになる映画という仮想現実体験において、なかなか自己のセンサーの調整にとまどう、映画を前にどうして良いのか困る苦悩が確実にあるのですね。

この、対応に困ってしまう「映画オンチ」に対して、数多くの多様な映画を咀嚼可能な映画ファンの資質は、おそらく「作り物に対する信頼・期待」なのではないかと思います。次はどんな新しい作り物を見せてくれるのだろう、どんな作り物のテクニックにて、現実では味わえない衝撃を自分に与えてくれるのだろう、という前向きな食欲を、映画鑑賞眼として持っているや否や。

それは同時に、映画製作者側の資質でもあろうことは容易に想像がつきます。

大林宣彦の遺作となった2020「海辺の映画館 キネマの玉手箱」を九州のIちゃん氏が見たというので感想を聞いたところ、「もう、ハチャメチャ。さすがについていけない…」というので、きっと、長年作り物を作ってきた男の最後の大暴走が輝いておるのだろうと思い、ぜひ近々、体調を整えて鑑賞してみようと思っております。

同窓会

年の瀬おめでとうございます。

個人的に本年を振り返ってみますと、ズバリ「伏線回収の年」であったと感じております。

とりあえずワタクシ、50になったんですよ。ええ。

50と言やあ、人間50年ゲテンの内をくらぶれば、の50でげすよ。そりゃBMIも乱れるっちゅうねん。

で、50を数える本年に、長年疎遠となっていた旧友・恩師との再会の場が、不思議と立て続けに訪れたのですね。

高校時代の旧友数人と30年振りに連絡が付き、ピクニックに行ったりですとか

大学時代のサークルの定期演奏会を15年振りに聴きに行き、30年振りに当時の先輩方と飲んだりですとか。

そんな中で、もっとも長時間の準備をかけ、大人数との邂逅を果たしたのが、大学の専攻クラスの同窓会でした。

私が在籍していたのは国際文化教育課程・日本研究専攻という、何を学ぶのか一見解らぬ教室だったのですが、これは1980年代末当時、全国の教員養成系大学の中で起きた「教養系」設置の流れの一環なのですね。教員免許取らせるだけの学科では社会のニーズからずれていく、いっそ一般的な教養学部のようなものを教育学部の中に併設しちまえ、語学と多文化教育掲げて国際的な色を見せれば良かんべなあ、という「文系生き残り策」のようなものだと類推されます。

で、その1期生としてワタクシ入学しまして、日本史やら日本文学やら宗教学の授業を面白い面白いと見聞きした結果、まったく国際的でない国内一般企業に就職してしまったので、新課程設置の関係者各位の努力を水泡に帰すダメ学生でございました。そして卒業から四半世紀が経ちまして、近年の「経済発展に結びつかない文系学部は縮小せよ」という政策の激震にのまれ、私のいた「日本研究」クラスも、あわれ31年間の歴史に幕を下ろした、というのが昨年度末の事だったのですね。

さて、在学時代に卒論指導教官としてお世話になった教授がおりまして、このF先生が「日本研究」31年の歴史すべてに携わり、また副学長時代に課程再編の荒波に襲われ、文科省と学内教授陣との板挟みに会い、大変なご苦労をされて「日本研究」の死に水を取りつつ、次のクラス編成にバトンを渡した、まさに当事者としてすべてを見て来た方なのです。この先生から夏前にお電話をいただきまして、「昨年度末、日本研究の最後の卒業生が出て、クラスが消滅した。本年は自分も退職の年である。そこで、一度、歴代日本研究の先生方・卒業生全体の同窓会が開けないかと考えているが、どうであろうか」とおっしゃるのですね。

実は私は、卒業した大学のすぐ近くに住んでおりまして、職場の資料館も同じ市内であり、卒業後もF先生とお会いする機会があったのでして、「なるほど、これは自分が同窓会開催の段取りを組まんで、誰がやる」という気になったのでございます。

と言いますのも、卒業から何年も経った上で、地元資料館なぞで働いておりますと、学生時代の自分がいかにダメ学生であったかを日々痛感させられていた所なのです。いや、若輩学部生ごときが大学内で何を成すか、という事についてはもともと優劣に大差ないとは思うのですが、その根本的な態度と言いますか、先生方や学問という体系全体に対する学生としてのあるべき立ち位置、学問に対する学生としての意義というものが、確実に存在した。確実に存在したにも関わらず、当時の自分は、そんなものが存在するという事にすら気が付いていなかった。卒業後、「学生としてもっとこうするべきであった」という強烈な後悔を、年々強くしておったのでございます。

(「学生としての意義」とは何だったのか、という点については「世界のあらゆる事象は、まだぜんぜん調べ終わっていない」という事に尽きるかと思いますが、長くなりますので今回は割愛します)

そんな悶々とした後悔中年男にとって、今回の同窓会企画のお話は、「多少なりともマトモな学生の態度をやり直せる」機会なわけですよ。クラス編成の変遷を大学史資料で調べたり、歴代先生方、卒業生各方面に連絡を取ったりとかですね、「まだぜんぜん調べ終わっていない事を、いかに仮に整理して、思考処理可能なものにするか」というような作業を「歴史に幕を閉じた自分の在籍したクラスにおいて携わる」ことができるわけです。

「やります、私やりますんで。」という事で幹事役を引き受けまして、半年ほどの準備を経て、11月末日に母校内食堂を借り切って無事開催いたしました。

「日本研究専攻」卒業生約700名のうち115名、および先生方8名にご出席いただき、それぞれお話をいただいたり写真を撮ったりと、なかなかの盛会にて大成功だったと言えるかと思います。何十年ぶりに会う同期の友人も、事前準備やら料理手配やら会場設営やら手伝っていただき、当時は接点の無かった他分野の先生方ともあらためてご挨拶、お話が出来、F先生と事前に作った「日本研究専攻」の歴史など盛り込んだ小冊子を配ったりしましてね、言わば「季節外れの文化祭準備」みたいな浮わついた気分を、齢50にしてウキウキ味わえたわけですね。良い。実に良いわけです。

あらためて卒業生が集まってみますと、どうやら私のようなダメ学生だったのはごく一部の人間であり、みなさん、研究職に付かれたり、教育職に付かれたり、報道関係にて出世しておられたりと、しっかりと「社会と自分の関係性に立ち位置を確立し、思考処理可能な作業を重ねて来た」結果が、見て取れるのですね。

片付け、二次会を終え、後日の会計処理も終わり、はーやれやれすべて終わったねという事で、先日、同期を中心に、少人数でのお疲れ忘年会をやって来ました。

同席していただいたF先生含め、みなさん完全にクラスメイトなんですよ。とある大学のゼミの一風景そのままなのですよ。数十年の音信不通のブランクを超えて気楽に意見を言い合い、「そうそう、その観察眼こそ、まさにあなたの才能だよな!」と、旧友の脳内が手に取るようにわかるのですね。昔以上に。

良い。実に良いわけです。ダメ学生が無意識に撒き散らした伏線が、バッシバッシと回収され、年末の最終回にカタルシスを与えておるわけですよ。齢50にもなれば夢幻の如くなりにけるかと思われた関係性が、なんのなんの、俺たちの旅はこれからだ感バリバリにて現前しているわけですよ。

「なにこの上手なストーリー展開。2期制作確実じゃん」というオタク的手ごたえを感じつつ、本年の締めとしたのでございます。

個人的に本年を振り返ってみますと、ズバリ「伏線回収の年」であったと感じております。

とりあえずワタクシ、50になったんですよ。ええ。

50と言やあ、人間50年ゲテンの内をくらぶれば、の50でげすよ。そりゃBMIも乱れるっちゅうねん。

で、50を数える本年に、長年疎遠となっていた旧友・恩師との再会の場が、不思議と立て続けに訪れたのですね。

高校時代の旧友数人と30年振りに連絡が付き、ピクニックに行ったりですとか

大学時代のサークルの定期演奏会を15年振りに聴きに行き、30年振りに当時の先輩方と飲んだりですとか。

そんな中で、もっとも長時間の準備をかけ、大人数との邂逅を果たしたのが、大学の専攻クラスの同窓会でした。

私が在籍していたのは国際文化教育課程・日本研究専攻という、何を学ぶのか一見解らぬ教室だったのですが、これは1980年代末当時、全国の教員養成系大学の中で起きた「教養系」設置の流れの一環なのですね。教員免許取らせるだけの学科では社会のニーズからずれていく、いっそ一般的な教養学部のようなものを教育学部の中に併設しちまえ、語学と多文化教育掲げて国際的な色を見せれば良かんべなあ、という「文系生き残り策」のようなものだと類推されます。

で、その1期生としてワタクシ入学しまして、日本史やら日本文学やら宗教学の授業を面白い面白いと見聞きした結果、まったく国際的でない国内一般企業に就職してしまったので、新課程設置の関係者各位の努力を水泡に帰すダメ学生でございました。そして卒業から四半世紀が経ちまして、近年の「経済発展に結びつかない文系学部は縮小せよ」という政策の激震にのまれ、私のいた「日本研究」クラスも、あわれ31年間の歴史に幕を下ろした、というのが昨年度末の事だったのですね。

さて、在学時代に卒論指導教官としてお世話になった教授がおりまして、このF先生が「日本研究」31年の歴史すべてに携わり、また副学長時代に課程再編の荒波に襲われ、文科省と学内教授陣との板挟みに会い、大変なご苦労をされて「日本研究」の死に水を取りつつ、次のクラス編成にバトンを渡した、まさに当事者としてすべてを見て来た方なのです。この先生から夏前にお電話をいただきまして、「昨年度末、日本研究の最後の卒業生が出て、クラスが消滅した。本年は自分も退職の年である。そこで、一度、歴代日本研究の先生方・卒業生全体の同窓会が開けないかと考えているが、どうであろうか」とおっしゃるのですね。

実は私は、卒業した大学のすぐ近くに住んでおりまして、職場の資料館も同じ市内であり、卒業後もF先生とお会いする機会があったのでして、「なるほど、これは自分が同窓会開催の段取りを組まんで、誰がやる」という気になったのでございます。

と言いますのも、卒業から何年も経った上で、地元資料館なぞで働いておりますと、学生時代の自分がいかにダメ学生であったかを日々痛感させられていた所なのです。いや、若輩学部生ごときが大学内で何を成すか、という事についてはもともと優劣に大差ないとは思うのですが、その根本的な態度と言いますか、先生方や学問という体系全体に対する学生としてのあるべき立ち位置、学問に対する学生としての意義というものが、確実に存在した。確実に存在したにも関わらず、当時の自分は、そんなものが存在するという事にすら気が付いていなかった。卒業後、「学生としてもっとこうするべきであった」という強烈な後悔を、年々強くしておったのでございます。

(「学生としての意義」とは何だったのか、という点については「世界のあらゆる事象は、まだぜんぜん調べ終わっていない」という事に尽きるかと思いますが、長くなりますので今回は割愛します)

そんな悶々とした後悔中年男にとって、今回の同窓会企画のお話は、「多少なりともマトモな学生の態度をやり直せる」機会なわけですよ。クラス編成の変遷を大学史資料で調べたり、歴代先生方、卒業生各方面に連絡を取ったりとかですね、「まだぜんぜん調べ終わっていない事を、いかに仮に整理して、思考処理可能なものにするか」というような作業を「歴史に幕を閉じた自分の在籍したクラスにおいて携わる」ことができるわけです。

「やります、私やりますんで。」という事で幹事役を引き受けまして、半年ほどの準備を経て、11月末日に母校内食堂を借り切って無事開催いたしました。

「日本研究専攻」卒業生約700名のうち115名、および先生方8名にご出席いただき、それぞれお話をいただいたり写真を撮ったりと、なかなかの盛会にて大成功だったと言えるかと思います。何十年ぶりに会う同期の友人も、事前準備やら料理手配やら会場設営やら手伝っていただき、当時は接点の無かった他分野の先生方ともあらためてご挨拶、お話が出来、F先生と事前に作った「日本研究専攻」の歴史など盛り込んだ小冊子を配ったりしましてね、言わば「季節外れの文化祭準備」みたいな浮わついた気分を、齢50にしてウキウキ味わえたわけですね。良い。実に良いわけです。

あらためて卒業生が集まってみますと、どうやら私のようなダメ学生だったのはごく一部の人間であり、みなさん、研究職に付かれたり、教育職に付かれたり、報道関係にて出世しておられたりと、しっかりと「社会と自分の関係性に立ち位置を確立し、思考処理可能な作業を重ねて来た」結果が、見て取れるのですね。

片付け、二次会を終え、後日の会計処理も終わり、はーやれやれすべて終わったねという事で、先日、同期を中心に、少人数でのお疲れ忘年会をやって来ました。

同席していただいたF先生含め、みなさん完全にクラスメイトなんですよ。とある大学のゼミの一風景そのままなのですよ。数十年の音信不通のブランクを超えて気楽に意見を言い合い、「そうそう、その観察眼こそ、まさにあなたの才能だよな!」と、旧友の脳内が手に取るようにわかるのですね。昔以上に。

良い。実に良いわけです。ダメ学生が無意識に撒き散らした伏線が、バッシバッシと回収され、年末の最終回にカタルシスを与えておるわけですよ。齢50にもなれば夢幻の如くなりにけるかと思われた関係性が、なんのなんの、俺たちの旅はこれからだ感バリバリにて現前しているわけですよ。

「なにこの上手なストーリー展開。2期制作確実じゃん」というオタク的手ごたえを感じつつ、本年の締めとしたのでございます。

りらんざん

久しぶりに上毛方面へ行きまして

帰りの高速で、埼玉の嵐山SAに寄りました。

らんざん。

小さめのサービスエリアなんですが、

以前、ここで食べた「ブラックカレー」なるものが結構旨かった記憶有り、

https://kaiya-kazuhide.blog.so-net.ne.jp/2012-08-02

ついまた寄ってみたのです。

あれから7年経っても、まだあるかな、まだあるかなと

小さな飲食コーナーにワクワク進入しますと、

はたして食券販売機に「ブラックカレー」は存在しておりました。

が、お金を入れても「ブラックカレー」だけランプが点かず。

なして?

厨房のザ・おっちゃんにそれとなく聞くと

「今日はブラックカレー、終わっちゃったよ。」とのこと。

そうなのか。そんな人気メニューだったのか。

「二人だからね。二人だけで仕込んでるから。」とザ・おっちゃんは

奥にいるザ・おっちゃん2をクイッと指さします。

ザ・おっちゃんずの過酷な労働条件と、小規模サービスエリアの集客力の微妙な関数により

平日黄昏のらんざんにて、今回はブラカレにありつけず。

…仕方ない。仕方ないので、カレー摂取体制に入った胃袋を考慮し、

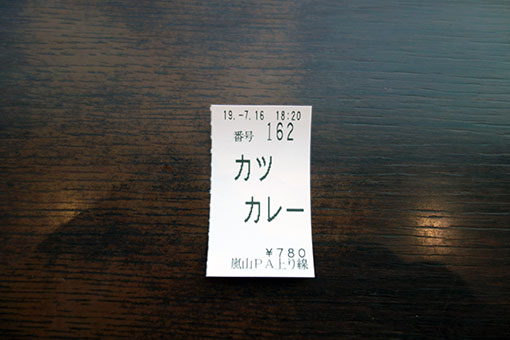

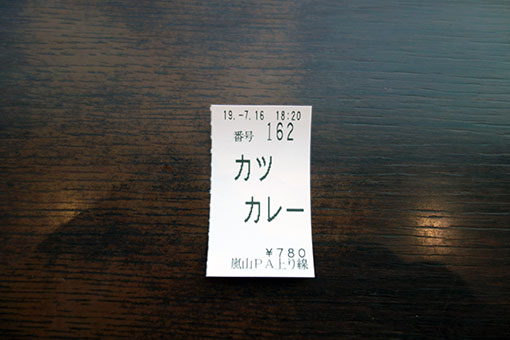

カツカレーを注文しました。

まあね。いいんですよブラックでなくても別に。

帰宅時の薄暗いサービスエリアで食すカレーってだけで

これもう十分にエモーショナルなのですね。

はい来ました、ドン。

ドドン。

適度に疲れた状態での、東京方面上り小SAの魅力ってありますよね。

昔、仕事先の真面目な営業さんと中央高速を帰社中、

挽いてドリップするタイプの、ちょいお高めコーヒー自販機を前に

「最近、帰りはついこれ飲んじゃうんですよね…フフフ」

と彼が見せた笑顔。これ。

わたくし、最近の「エモい」という言い方があまり好きではないんですが、

こーゆー瞬間というのが間違いなくエモいわけですね。

エモエモです。

嵐山のカツカレー、またしかりです。

味なんざ、別にいいんです。重要じゃないんです。

ま、あえて婉曲に表現しますと

meatがvery hardで、biteたびにKOROMOがslideしてseparateするといいますか。

エモいわけですね。

エモエモです。

帰りの高速で、埼玉の嵐山SAに寄りました。

らんざん。

小さめのサービスエリアなんですが、

以前、ここで食べた「ブラックカレー」なるものが結構旨かった記憶有り、

https://kaiya-kazuhide.blog.so-net.ne.jp/2012-08-02

ついまた寄ってみたのです。

あれから7年経っても、まだあるかな、まだあるかなと

小さな飲食コーナーにワクワク進入しますと、

はたして食券販売機に「ブラックカレー」は存在しておりました。

が、お金を入れても「ブラックカレー」だけランプが点かず。

なして?

厨房のザ・おっちゃんにそれとなく聞くと

「今日はブラックカレー、終わっちゃったよ。」とのこと。

そうなのか。そんな人気メニューだったのか。

「二人だからね。二人だけで仕込んでるから。」とザ・おっちゃんは

奥にいるザ・おっちゃん2をクイッと指さします。

ザ・おっちゃんずの過酷な労働条件と、小規模サービスエリアの集客力の微妙な関数により

平日黄昏のらんざんにて、今回はブラカレにありつけず。

…仕方ない。仕方ないので、カレー摂取体制に入った胃袋を考慮し、

カツカレーを注文しました。

まあね。いいんですよブラックでなくても別に。

帰宅時の薄暗いサービスエリアで食すカレーってだけで

これもう十分にエモーショナルなのですね。

はい来ました、ドン。

ドドン。

適度に疲れた状態での、東京方面上り小SAの魅力ってありますよね。

昔、仕事先の真面目な営業さんと中央高速を帰社中、

挽いてドリップするタイプの、ちょいお高めコーヒー自販機を前に

「最近、帰りはついこれ飲んじゃうんですよね…フフフ」

と彼が見せた笑顔。これ。

わたくし、最近の「エモい」という言い方があまり好きではないんですが、

こーゆー瞬間というのが間違いなくエモいわけですね。

エモエモです。

嵐山のカツカレー、またしかりです。

味なんざ、別にいいんです。重要じゃないんです。

ま、あえて婉曲に表現しますと

meatがvery hardで、biteたびにKOROMOがslideしてseparateするといいますか。

エモいわけですね。

エモエモです。

風立ちぬ

「風立ちぬ」感想です。

アニメ映画の方です。2013年夏の公開からだいぶ経ってますので、ネタバレ全開でまいります。

近年「スッキリ見れない系」宮崎アニメの最高傑作

堀辰雄の小説と、ゼロ戦設計者の堀越二郎の実話を混ぜ、揺れ動く戦前近代日本を描く半現実・半妄想物語。これが予想をはるかに超えて心に刺さり、同時に悶々と後を引く傑作でありました。

いわずとしれた天才アニメーターであり、『風の谷のナウシカ』において天才漫画家でもある宮崎駿という人は、その名声の大部分を国民的・世界的アニメ映画監督として知られております。どの家庭にも「ジブリ映画」のビデオやDVDが並び、日本人の子育てに多大な影響を与え、定期的にテレビ放映され繰り返し高視聴率を上げるという、国民的定型アニメ映画像を形作っております。

ところが「誰もが知る」宮崎監督となっていくとともに、紡ぎ出された世界は、より「誰もがスッキリとは見れない」物語となっていったように思うのですね。おそらく「もののけ姫」からでしょうか。一本の映画としての物語性よりも、個々の登場人物の意識・真実を重視するという思い切り。スッキリ気持ち良い読後感を取り繕わず、描き切れない部分はあえて描かない突き放し方。

これは宮崎駿に限らず、多くの物語作家、映画監督の普遍的態度とは思います。が、この人の場合は、その上さらに強烈な葛藤が乗っかっているように見えるのですね。つまり「人間の抱える問題を追求すべきだが、アニメは子供のためのもの」という葛藤であり、「創作の中では自由にのびのび好きな事を描きたいが、地獄である現実に目を閉ざすわけにいかない」という葛藤であり、「絶大な影響力を持つ大人である自分と、無責任なガキである自分」という葛藤。

ワタクシすべての宮崎作品を見ているわけではないのですが、

「なんかとんでもないことになって来たぞ。」

とハッキリ思ったのは「千と千尋の神隠し」からですね。

この映画、一見「日本の児童文学」の体裁を取っており、小学生の女の子が日常から異界に迷い込み、また戻ってくる話です。国民的家族アニメの定型ドンピシャになりそうなものですが、これが見ていてどうにもスッキリしない。優れた児童文学にある「円環が閉じ、主人公が成長する」感が無い。どうも意図的に描かれていない。ただし、細部と動きはテッテーテキに高度に作りこまれているので、主人公目線で見る限り、濃密な異世界探索をする事はできる。

「崖の上のポニョ」に至って、とんでもなさは加速し、「日本の幸せな絵本」の体裁を取りながら、世界の破滅と死のモチーフを隠すことなくちりばめ、その辻褄は一切説明しない。

「千と千尋」も「ポニョ」も、どちらも好きなんですけどね。ただし、天才オッサンの作ったものを、腐れオッサンのワタクシが見た場合、自身の子供自我をフル可動して意識的に没入して見るコツが必要と言いますか、逆にオッサンの知識を総動員して世界系構築物として見る必要があると言いますか、

「この気持ち、どうすりゃええんじゃい!」

というモヤモヤを抱えながらの鑑賞となるわけですね。

いえね、ワタクシもともと「意味不明な物語」は好物だと思ってたんですよ。

「宇宙で黒い板とぶつかったら巨大な赤子でハイおしまい」って映画ですとかね、

「世界を救うためにロウソクともして温泉を歩けと狂人に頼まれて半信半疑で歩いてハイおしまい」って映画ですとかね、

「なんか知らんが巨大な自分の顔の気球が襲って来てもう逃げられないハイおしまい」ってホラー漫画とかですね、

意味なんかわからんのですが、それ以上の意味なんか求めずに心に刺さり、大変に面白く満足なわけです。

ところがスッキリしない系宮崎アニメにおいては、

「これ、隠されてるんちゃうか。ホントは飲み物もデザートもおみやげも用意したフルコースメニューだったのに、作ってるうちに半分投げ捨てちまったんちゃうか」って不安な気持ちにさせるんですな。葛藤の結果、重要な物語性をあえて描かない事を選択した映画なのではないかと。もしくは、そんなことを重要だと思う立場に嫌気がさし、物語を辿る事に固執した読者を切り捨てるつもりで作られた話なのではないかと。

長い。前置きが長い。

で、当時の「監督引退作品」として出てきた「風立ちぬ」がですね、この「物語性か自由度か」「夢か現実か」という不安定な葛藤に、一つの答えが出た名作であると感じました。

あいかわらず、いや今まで以上に意識的に現実と妄想の両方がぶち込まれ、生と死の曖昧な世界が描かれた作品なのですが、とても見やすかった。やはりスッキリはできない、あいかわらずスッキリしない読後感の映画ではあるものの、見終わって手にする「たしかな衝撃が心に残る満足感」は大きく、ゆえに見やすいのです。

「ひょっとしておれは、この映画に仕掛けられた大事な要素を、まったく読み取れていないんちゃうか」という無駄な焦燥を感じる必要がない。読み取れていない部分は多々あるだろうけれども、そこは未解決のままでも感動できる、という上手さ。このへんの事をちょっと、備忘録を兼ねて書いてみます。

見やすい要素

一つ目の理由として、本作の歴史的時間軸がハッキリしている点ですね。主人公二郎の明治末期での少年時代、大正末期の青年時代、昭和初期の設計者時代、それぞれが、それなりの時代背景を描き込みながら展開されるので、読者が道に迷う事は無い。

(「それなりの時代背景」と言いますのは、決して「リアリティのある綿密な時代背景」ではなく、あくまで「登場人物の周囲に限定されたアニメ的時代背景」であるわけですが、おそらくこれは意図的に抑制された描き方かと思われます。この作品の主題が「その時代を上から目線で総括する」事に偏らないための。)

二つ目の「見やすい」「道に迷わない」理由として、主人公二郎の声が挙げられますね。「エヴァンゲリオン」「シン・ゴジラ」監督にして声優ど素人の庵野秀明が演じているわけです。ど素人ですから棒読みですし、感情の起伏もない。(さらに言えばエヴァ制作で精神的に落ち込み、病み上がり状態での起用らしい。)

そりゃ当然、いきいきした少年時代の子役から青年期の庵野声に変った瞬間「なんじゃこりゃ」ですよ。有名人ですからね、あのヒゲメガネ顔がスタジオでマイクを前にしている映像が見えちゃって見えちゃって、「えっうそでしょ無理ごめんなさい」感がすごいですよ。

ところがですね、それにもめげず話が進み、物語内は震災が起き人々入り乱れ、復興の中で設計者として仕事を始め…となってきますと、だんだん馴染んでくるんですよ。見やすいんですよ。まわりのキャラが、それぞれいきいきと独自の魅力を噴出させているなかで、そこだけモノトーンのような庵野声を追うと、

「ここが主人公の声やで」

という事がハッキリ伝わって来て、見やすいんですね。そこにだけ、演技ではない「ただの本物の声」があるわけです。

主人公感て、なんでしょうね。文学、ことに私小説や児童文学における主人公とは

「私」

に他ならず、この「私」が読み手である「自分」と、どれだけシンクロするか、というのがひとつの「のめり込まされ力」につながってきますね。

本来、異なった人格であるはずの主人公と読者がシンクロするためには、そこに読者が入り込むための「器としての空虚さ」のようなものが求められると思うのですね。空虚というと語弊があるやもしれませんが、「自意識の部分は空虚に手放し、読者におまかせし、ただし無意識では強力な宿命や業(ごう)や正直さに貫かれている」といった人物像ですね。漱石の「三四郎」なんか、ドンピシャですわな。佐藤さとるの児童文学の主人公も、たいてい物静かな少年や、無口で実直な技術畑の青年だったりしますね。

今回の「風立ちぬ」の二郎、このどうしようもない空虚さと正直さと業がヤバいほど詰め込まれ、強烈な主人公っぷりでした。ヤバいほど詰め込まれた結果「こんな変人に誰がシンクロできるかっ!」という文句が山ほど出るのはわかるのですが、スッキリできない宮崎アニメの変遷を経て、この主人公像に到達したか!という点でも感慨深いのであります。

そして三つ目にして最大の見やすい理由は、これが切ない恋愛映画であるからですね。切ないと言いますのは、菜穂子の死を前提として始まった恋愛である切なさ。そして愛する人の死を身近に感じながらも仕事に没頭し、菜穂子もまた自分の演じるべき役割を全うする切なさですね。

そこには死という明確な到達点が存在し、ラストに宿命のように流れる「ひこうき雲」を聞きながら涙せざるを得ないのですよ。ここにおいてもはや、物語の隠れモチーフですとか、世界の多層関係ですとか意味を成さず、すべて涙にて流れゆくのですよ。

葛藤と許し

はぁ~。ええ話やった… というわけでここで終わっても良いのですが、この映画における

「葛藤」「スッキリしない部分」

について、あえて流し切らず触れてみたいと思います。

まず、映画の中で明確であり、またあちこちのレビュー・インタビューでも触れられている事として、

「人殺しの道具である戦闘機を、喜んで作るとはどういうことか」

「死にゆく妻をほったらかしておいて、殺人道具の開発に没頭するとは何事か」

「平和主義者、環境保護活動家にして戦争機械大好きオタクのアニメ監督とはいかに」

という葛藤がありますね。

「ピラミッドのある世界と無い世界、どちらが良いかね」

なんてセリフも映画内に出て来ます。

この問題についての主人公二郎の答えは「ぼく、美しいヒコーキを作りたい」であり、要約すれば「他人を犠牲にしても内なる衝動と美を追いたい、つーか、判断のしようがない。ぼく他の生き方できないっす。」って事ですね。

試験飛行の機体が壊れるとき、二郎は、翼の中のどの骨がどのように耐え切れず崩れていくのか「見えて」いるんですね。普段無口な二郎が、ヒコーキの力学的な場において、言葉にならない言語でもって、雄弁に機体と会話してるんですね。

そもそもこの映画通して、飛行機がぶっこわれ、墜落するシーンがすべてスゴイ。すごく雄弁。それは、人の死とか戦争の悲惨さとかにおいて雄弁なのではなく、力学的に限界が来て「もう飛べない」叫び、ヒコーキ語において雄弁なのですね。そうしたシーンをくりかえし見せているのは観客への説明ではなく、飛行機と技術者の会話のように見えるのです。

つまりこの映画、普通の人間の言葉がわからん男、身近な他人への正しい配慮などできない、ヒコーキ語しか話せない無責任なガキである、ある阿呆の一生と、それを許し愛し演じてくれたある女の話、なわけですから、そりゃ切ない。ああ切ない。

そして映画のラスト、夢の世界にて、菜穂子は二郎に「あなた。生きて。」と言い残し、消えてしまうのですね。

この主人公二郎と監督宮崎駿のシンクロした葛藤・許しを観客としてどう見るか。この映画を公開当時に見た友人は、

「面白かった。アンノの声もアリだった。だけど、最後の「生きて。」はダメでしょ! 二郎が自分の夢の中で許してもらっちゃう、つまり監督が自分の作品の中で許されちゃダメでしょ!」

と言っていて、なるほどスルドイね、そうかもね、と思ったのです。が、自分で改めて見てみますと、まったくそこは気にならず、むしろ菜穂子が「生きて。」という事が、この映画の最大の意思表明にしてスッキリした部分だと思ったんですね。

まず、ラストシーンの異空間は、本当に主人公二郎の夢なのか。

普通に映画の時間軸を追う以上は、あれは菜穂子の死後、数年後に太平洋戦争が終わった時点での二郎の見た夢である、と見れます。が、確証は無く、違和感もある。(このへんの違和感は後述します。)

ワタクシの感想としては、あのラストシーンは二郎の見た夢ではなく、

「戦争後の二郎の意識、死後の菜穂子、カプローニの三者が同時に存在する、あの映画の中での『現実』の出来事であり、それが夢か魔法か冥界なのかは検証不能」

といった感じです。

つまり二郎への許しは二郎自身によるものではなく、他者である菜穂子からの「返歌」である、ということです。他者である菜穂子だからこそ言える許しであり、美であり、演技である、と。

二郎と菜穂子が最初に汽車で出会った時、菜穂子が言った

「Le vent se leve,」(風が吹いた)

と、それを受けた二郎の

「il faut tenter de vivre.」(私は生きなくてはならない)

というスノッブな会話は、その後の二人の愛の生活を経て吹いた風と、風として去る菜穂子が二郎に返した下の句として収束して見えたのですね。この死をもってのテーマの完成と名歌「ひこうき雲」のリンクに、正直泣けたわけです。

ラストシーンの異空間の前に、現実世界でのクライマックスとして、二郎が菜穂子の死を察する場面がありますね。おそらくサナトリウムのある山から、菜穂子の死を乗せた風が吹いてきたのを感じた。それはいままで二郎が話していたヒコーキ語による風ではなく、愛する人の喪失という人間語であり、その言葉を聞いた瞬間、おそらくはじめて二郎はヒコーキ語が耳に入らなくなった、というシーンですね。もう十分です。ここで終わっても十分泣けます。が、それではあまりに二郎が可哀そうという事もあるでしょうか、菜穂子の返歌を受け取る機会を与えたのですね。死者である菜穂子と会話をするためには、無数のゼロ戦死者による地獄の代償を歩んだ上での会合となったわけですが。それでも菜穂子と二郎の関係において、彼が許しを得ることは、正しいように思います。

ただ、「宮崎駿による宮崎駿への許し」という問題は残りますけどね。これはホントにそうかもしれませんね。ただ、制作者にとって作品は自分自身なのか? と考えますと、いや、作品は一番自分を理解してくれている腐れ縁の他者である、という着地点も見えてきますね。

それでも残るモヤモヤは何か

でもやはり何か変なんですよ。

「は~泣けた。面白かった。」と満足しつつも、やっぱりどうもオカシイんですよ。

近年スッキリ見れない系宮崎アニメの中でも、より強烈にモヤモヤが残り、しかし、今までと違って、もうちょっと手を伸ばせば、このモヤモヤが何なのか解りそうなモヤり具合なのですよ。

そして、モヤモヤポイントを追って行きますと、どうも「この話、どこからどこまでが夢なのか」という部分に集約されていくと思うのです。

まず、この映画は堀辰雄の小説『風立ちぬ』と同タイトルであります。映画冒頭では、小説で引用されたポールヴァレリーの詩の一節

「Le vent se leve, il faut tenter de vivre.」

と、堀辰雄による小説内での訳

「風立ちぬ、いざ生きめやも。」

が掲げられますので、ここまでは「創作物である小説『風立ちぬ』の映画化」でも良いわけです。

しかし、話はすぐに「飛行機乗り・設計士を夢見る少年二郎」の物語となりますので、「小説『風立ちぬ』をモチーフとした、別の物語」として立ち上がって行きます。しかもその少年の「夢」で映画がはじまり、「夢」で話が閉じる。

この二郎の見た夢とは、なんなのでしょうか。えー、要はこれ、夢のふりをして、夢じゃないって事ですよね。

二郎は強度の近視として描かれており、そのぶ厚いレンズを通してみた「ゆがんだ上で、ピントのあった像」が強調して演出されています。冒頭の夢の中で、眼鏡をかけず飛行機を操縦し、町の女の子たちにゴキゲンで手など振っていた二郎が、敵の出現と共にぶ厚いレンズをかける事で別の視界にピントが合い、とたんに飛行機は墜落します。

レンズ越しに見た世界が「真実」なのか、いや並列した「虚構」なのかは置いておき、ともかく二郎にとっては最初から、世界の見え方は多層的で未確定なわけです。飛行機の持つ夢と兵器の二面性を、少年時代の夢の中ですでに実感しており、その時のピントの合い方で、世界はまるで違ったものになることを知っているのですね。

夢からさめ、「現実」の蚊帳の中で起き上がった少年二郎は、「現実」の眼鏡をかけて庭を見渡すのですが、はたしてこれ、今度こそ現実なのでしょうか? 夢も現実も、しょせんはレンズ越しに見ているだけの「虚像」なのではないでしょうか?

その後、生真面目で実直な少年二郎の日常が淡々と描かれるわけですが、これ本当に日常なのでしょうか。総天然色風な明るい光の中で、明治後期の農村・町の様子が描かれ、いじめっ子は何やら理解不能の不気味なはやし言葉、異世界語で喚いております。本を読みながら寝落ちした二郎は夢の中であこがれの設計士カプローニと語り合い、元気に「現実」で返事をし、やさしい母に起こされます。

これら少年二郎をとりまく世界は、まさに「少年二郎の見た世界」です。夢にせよ、現実にせよ、もしくは「夢から覚めたけれど、まだ夢だった」夢中夢にせよ、究極の私小説とも言うべき

「二郎だけが見える世界」

を描いているように見えるのですね。

さて、時と場所は変わり、二郎は青年となり、汽車に乗っています。この時点で

「あれ? ひょとして単に時間が流れたのではなく、今までの少年時代は青年二郎の回想だったのかな?」

とも見えるんですね。回想、つまり夢が終わり、ここから現実の話が始まるのかな~と。

ところがそこで菜穂子と運命の出会いをし、前述の

「Le vent se leve,」「il faut tenter de vivre.」

の会話をするわけです。この会話が、また夢的なモヤモヤを湧き立てるのですよ。

この映画内の世界には、ベストセラー小説『風立ちぬ』は存在するのか?いや、無いですよね。その小説をモチーフにした映画ですし、小説の発表は昭和になってからですし。

つまり汽車の中で出会った二郎と菜穂子は、堀辰雄に取り上げられて有名になった詩の一節を知っていたのではなく、その元となるポールヴァレリーの詩そのものを知っていて、しかも「お互い通じる」という確信を持ってますよね。

これはかなりドキッと、モヤッとします。

「その時代のインテリ層にとってポールヴァレリーのその一節は常識」だったのかどうか、私はちょっと知識不足ですが、二郎が返答した「il faut tenter de vivre.」を聞いた時の、少女菜穂子の笑顔、これ確信犯の笑顔ですよね。

「えっ、あなたも知ってた? おにーさん、インテリ~!」

て笑顔ではなく、

「うん、そうよね。」

っていう無言の笑顔。

どうもこれがワタクシには

「うん、そうよね。一緒に人生を過ごしたあなたとわたしにとって大切な、この詩の一節。」

って笑顔に見えるんですよね。まるで、この映画のラストシーンの、さらに後の笑顔に見える。えっ、なにそれこわい。魔女ですか。

その他にもですね、二郎や菜穂子以外の汽車の乗客の表情、震災後の人々の表情を見ますと、なにやら異質なのですよね。

二郎と菜穂子だけが「世界の自我」を持っている。他の大勢は、二郎と菜穂子の事は目に映っているけど認識していないような、別世界のような独自の現実に生きている。

はたしてこの世界は、今起きている現実の話なのか、過去の有名な事件を見ている記録映画なのか、主人公二人の自我だけの精神世界なのか、モヤモヤ、グネグネして、大変に気持ち悪く面白いわけです。

ここにおいて、この映画の「見やすさ」の理由に挙げていた「歴史的時間軸がハッキリしている」という利点は、主人公二人の夢的自我視点においては脆くも崩れ去るのですね。

二郎がヒコーキ作りにのみ没入し、実生活や他人に盲目的であるのと同様、菜穂子においては「二人の愛の数日間」のためには常識や他人の眼を無視し、さらには「二郎が現実を見てしまうこと」も無視し、最終的には自己の死への現実も無視してしまいます。

立ち位置は違えど、やはり確信犯的二人、この二人の自我の前では、映画全体の時系列、夢空間の多層構造、どこまで夢でどこまで現実か、など、すべて「どうでもよいこと」であり、同時に

「そのように理解不能な多層性の中で、あなたはあなたの自我において生きて。」

という愛のメッセージであり、

「風が吹いて、生きねばならぬ世界とは、こういうものだ」

という共通テーマに回帰するような気がするのですね。

二郎も菜穂子も、業と運命にしばられた、厳しく地獄のような現実の中に生きながら、その目線は常に夢的な理想・美・愛に向けられています。二人とも大胆で勇猛果敢な行動を取る人物ではありますが、それは現実に正面からぶつかっているというよりは、夢的言語話者であるゆえの盲目的突進と言えるのではないでしょうか。

そうした夢的自我の抽出された世界が、あのラストへ続く異空間であり、カプローニもまたそこに同席しうる夢志向人間として登場しています。あの異空間は「ある時点での主人公の見た夢」ではなく、「死んだ者の魂が会合する場所」でもなく、現実世界に常に並走して存在する、思念にとっての本当の会話がなされる世界、と言えるのではないでしょうか。

かなり宗教的ですね。だいたい、近年スッキリしない系宮崎アニメは、どれも宗教的です。ポニョの洪水後の世界も、風立ちぬの夢世界の描写も、あのドギツイ総天然色笑顔世界は、一種の宗教絵画的異質さを感じます。それらを「もう隠さんぞ。感じたままにワシ、描くもんね。」というのが近年の宮崎監督の意識であり、そのように隠さず描きながらも、他のストーリーや人物描写や時代背景に、それぞれの宿命を込めることに成功した結果、シンプルな感動に到達したのが、本作品の総括となるように思います。

過去への視点はどのように生を語るか

もう一つ、うまく伝える自信がないのですが、この映画は「過去を振り返った作品」として鮮烈だったと思うのです。宮崎監督が自信のアニメ制作人生を振り返り、また近現代日本と戦争の時代を振り返った作品であることは見た通りなのですが、そこに「過去を向くとは、なんぞや」という普遍的な問いと、作品としての好例が示されていると思うのですね。

大河ドラマなんかですと、過去の一時点に観客を連れて行き、そこから「今はじまった事」として、主人公の成長に付き添わせますね。ところが映画「風立ちぬ」においては、一見そうなっているようで、そうなってないんですね。

ラストシーンの異空間にてカプローニと再会した二郎は「ここはあなたと初めて会った場所ですね」と言っています。これは場所の事を指すのみでなく、おそらく時間においても一致・もしくは時間を無視し、「少年時代の最初の夢の時点で、無数のゼロ戦の屍が存在する場所に二郎は居た」と感じられます。「最初の出会いの時に、すでに二人の人生を知っているかのような菜穂子の笑顔」と同じ感じです。映画・アニメ・小説に限らず、作品に没入して観るということは、当然、その場面場面の時空間に「本当にいる」気持ちにさせてくれるのが大事ですが、ことこの作品に限っては、「ええい、その場面没入型の冒険活劇は今回はもうええ、今回はジジイになったワシが、語っておかにゃならん話なのだ」という意識から逃れられないように見えるんです。

やはり昭和の戦争の事を語る以上、その共通意識は大きいですよ。どう描いても映像の20世紀的な、その時歴史は動いた的な背景が脳裏をよぎり、下手すりゃアニメに実写記録映像重ねる手法もありかな?みたいな全体像を想像しちゃいます。が、映画「風立ちぬ」のスゴイところは、「過去の時間を振り返って再現しているようで、誰がどこを振り返っているのかわからない」ところであり、駿じいさんが振り返りたかったのは、己の創作人生の総括ではなくて、その場その時に存在し、そこにしか存在しえない生きざまなのでしょうな。歴史を扱ったドラマで、時間にそった人物の成長が何もない、結局その時代の総評が何も伝わってこない、こんな味わいの話って今まで無いと思うのですがどうでしょう。

最後に、小説『風立ちぬ』の話をば。

堀辰雄の小説では、死に近づき衰えゆく「節子」のそばに、しっかりと主人公「私」が付き添っているのですね。そうして、死にゆく節子の心とシンクロすることで、周りの世界が(自然が)新たに美しく見えるのだ、というような心境を描いています。アニメ「風立ちぬ」とは、かなり違います。まあ、アニメと違い、小説の「私」は自身も結核に罹患しているゆえ、いっしょにサナトリウムに入るわけですし、小説家である「私」は他の人物以上に人間語をこねくり回す男でもあるわけです。

この昭和初期のベストセラー小説の中に立つ「私」は、愛する者の死と自然を前に得たものを作品として書こうとするわけですが、平成のベストセラー監督である宮崎駿は、死にゆく菜穂子を二郎には見せず、二郎の内面も言葉にしません。小説では、死と寄り添いながら美が立ち上がっていく過程がヒリヒリと描かれるのですが、アニメでは、人間の死と美とは関係が無く、むしろヒコーキの死をもって描くばかり。

ラストシーンの異空間において、はじめて二郎はヒコーキの死と人間の死が一致した世界に立っているのだと思いますが、この期に及んでも自分の言葉で人間性を語ることはなく、ただ「ありがとう。ありがとう。」と言うことしかできないのですね。いや~、この時の庵野声が本当に良かった。愛する女性が時空を超え、純粋な笑顔で許しを与えて消えていくというのに、「ありがとう。」しか言えない、このデクノボー感、ダメ男の魂の声、というものが、まったくもって真実として伝わってきました。何も成長などしていない、人間的成長などはなから意識していない。この瞬間、アニメ「風立ちぬ」は小説『風立ちぬ』の持つ崇高さから奈落へ転げ落ち、同時に小説では描くことが不可能な、残された男の真実の嗚咽を表現するに至ったのですね。むぅむぅ。

アニメ映画の方です。2013年夏の公開からだいぶ経ってますので、ネタバレ全開でまいります。

近年「スッキリ見れない系」宮崎アニメの最高傑作

堀辰雄の小説と、ゼロ戦設計者の堀越二郎の実話を混ぜ、揺れ動く戦前近代日本を描く半現実・半妄想物語。これが予想をはるかに超えて心に刺さり、同時に悶々と後を引く傑作でありました。

いわずとしれた天才アニメーターであり、『風の谷のナウシカ』において天才漫画家でもある宮崎駿という人は、その名声の大部分を国民的・世界的アニメ映画監督として知られております。どの家庭にも「ジブリ映画」のビデオやDVDが並び、日本人の子育てに多大な影響を与え、定期的にテレビ放映され繰り返し高視聴率を上げるという、国民的定型アニメ映画像を形作っております。